O sombrio sonho d’A queda do céu*

Rafael Leopoldo[1]

Para Roberto Starling

“Os brancos também deveriam sonhar pensando em tudo isso. Talvez acabassem entendendo as coisas de que os xamãs costumam falar entre si. Mas não devem pensar que estamos preocupados somente com nossas casas e nossa floresta ou com os garimpeiros e fazendeiros que querem destruí-las. Estamos apreensivos, para além de nossa própria vida, com a da terra inteira, que corre o risco de entrar em caos. Os brancos não temem, como nós, ser esmagados pela queda do céu”

(Davi Kopenawa e Bruce Albert)

SONHARES CARTOGRÁFICOS

Figura 1 – Big Yam dreaming. Emily Kam Kngwarray. Synthetic polymer paint on canvas, 291,1 x 801,9cm.

Fonte: National Museum Australia [site] © Emily Kame Kngwarreye.

Fonte: National Museum Australia [site] © Emily Kame Kngwarreye.

Expor esta pintura de Emily Kam Kngwarray (1910-1996), uma aborígene australiana, é pontuar que a linha entre um sonho ocidental e um sonho indígena não é totalmente binária e dura, mas, sim, flexível e maleável. Estes sonhares se tocam seja pela violência da colonização, seja por meio do contato ou ainda de um determinado pacto etnográfico. Desta maneira, convém ressaltar que a arte aborígene foi, primeiramente, compreendida como um artefato, ou seja, como uma curiosidade da disciplina antropológica, depois levada aos museus. Inicialmente, os artefatos não têm a conotação de arte, mas de algo esdrúxulo, ou ainda, exótico (no sentido negativo do termo). Todavia, é com Albert Namatjira (1902-1959) que a arte aborígene passa a ganhar algum status. Namatjira, criado em uma missão luterana, oferece-se para ser guia de Rex Batterbee no Deserto, em troca, Batterbee lhe ensinaria a técnica da aquarela. É desta maneira que nasce a arte de Namatjira, uma arte aborígene, mas entremeada por uma conexão com os brancos. O pintor ensina seus filhos e sobrinhos e, desta forma, gesta toda uma escola aborígene aquarelista chamada Hermannsburg School.

Depois da pintura de Namatjira, e de toda a sua escola aquarelista, houve outro tipo de pintura indígena que o mercado euro-americano absorveu ainda de uma forma mais acalorada. Se a pintura aquarelista de Namatjira, às vezes, era considerada típica dos brancos em virtude de sua técnica, o dot painting (“pintura usando pontos”) coadunava mais com o exotismo exigido pelo mercado nacional e internacional. Esta expansão se dá principalmente nos anos de 1980 e 1990, generalizando a expressão indigenous artist e aboriginal art. Esta arte popularizada gera uma importante tensão, já que é um produto artístico sofisticado, mas também uma forma de os artistas poderem afirmar os direitos territoriais, as relações de parentescos e uma identidade. Daí é que regressamos à Emily Kam Kngwarray e sua pintura Big Yam dreaming (1995), pois ela envolve estes dois aspectos.

A pintura de Kngwarray já foi relacionada ao expressionismo abstrato, ao minimalismo, ao pontilhismo, todavia não creio que esta tentativa taxonômica (euro-americana) seja interessante para enquadrá-la devido aos seguintes elementos:

A ideia de autoria individual não faz muito sentido entre as sociedades indígenas da Austrália, nas quais cada etnia ou clã detém algumas histórias (Dreamings) exclusivas que só podem ser contadas e representadas artisticamente por seus membros. As noções de família expandida e de clã são muito mais fortes do que a ideia de indivíduo e, além disso, a expressão artística é uma forma de transmissão de conhecimento coletivo e intergeracional. Aborígines de todas as regiões da Austrália contam e cantam as trajetórias de seus antepassados, seres poderosos que parecem humanos, mas que ao mesmo tempo são associados a animais ou plantas. Assim, quando um artista materializa com cores e linhas certas formas e padrões, está apenas tornando visível, parcial e temporariamente, algo que não pertence exclusivamente a ele e que é muito maior e mais profundo (GOLDSTEIN, 2012, p. 85).

A arte de Kngwarray expressaria não a genialidade de um único indivíduo tão aclamada por uma cultura individualista, mas, sim, corresponderia à ideia de uma família, de um clã. Trata-se da importância de uma coletividade e de um conhecimento que é perpassado e transferido por ela. Pinta-se os Dreamings, pinta-se as histórias ancestrais, coloca-se em tela toda uma sacralidade. Não se trata de uma arte a la Jackson Pollock com a técnica de dripping (“gotejamento”), mas refere-se mais a um mapa no qual ela está dentro, refere-se à pintura corporal das mulheres, à natureza, a um território sagrado e cartografado.

Contudo, a pressuposição aqui colocada é que qualquer sonhar cartográfico perpassa outras linhas, é compreender o microcosmo sempre aberto ao macrocosmo. Não se trata de uma divisão entre o Ocidente arborescente e o Outro rizomático, mas de compreender que os sonhares não são duas linhas paralelas, talvez seja algo mais parecido e próximo de um novelo de lã. Estamos diante de um falso dualismo, posto que o processo arborescente (modelo) sempre está em relação com forças rizomáticas (processos). São linhas duras, linhas flexíveis, ou ainda linhas de fuga neste novelo de uma produção social.

***

Se um dos nossos tópicos é a cosmopolítica yanomami e, principalmente, como ela aparece no livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, de Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert, é viável apontar este novelo entre linhas duras e flexíveis na própria composição da obra citada e, também, abordarmos uma fundamentação teórica para uma aproximação desta obra com outros saberes, neste caso um “entrecruzamento estranho”[2] entre filosofia e pensamento ameríndio. Dois pontos se mostram importantes e se comportam como premissas para composição d’A queda do céu: 1) a violência sofrida pelo povo yanomami como ato fundador do livro; 2) e o pacto etnográfico com Bruce Albert, o antropólogo-tradutor da cosmopolítica yanomami.

Pode-se dizer que este ato fundador do livro é o próprio percurso de Davi Kopenawa e do povo yanomami, porque desde cedo ele é marcado pela violência dos brancos, seja direta ou indiretamente. A obra A queda do céu… pode ser vista também como uma grande tomada de consciência sobre o seu próprio território, sua cultura e uma constante ampliação de sua consciência sobre o que estava acontecendo ao seu redor. Evelyn Schiler Zea (2012, p. 172) afirma que:

[…] a gênese do livro remonta ao final de 1989. Davi Kopenawa se encontrava, então, em Brasília, na casa da antropóloga Alcida Ramos, onde assistiu a uma reportagem sobre a devastação provocada pelos garimpeiros no território yanomami. Impactado pelas imagens, Davi Kopenawa permaneceu num longo silêncio meditativo do qual saiu com as seguintes palavras: “Les Blancs ne savent pas rêver, c’est pourquoi ils détruisent ainsi la forêt” (Kopenawa & Albert, 2010: 581). A pedido de Alcida Ramos, Davi Kopenawa concordou em gravar em seguida três fitas cassetes nas quais alterna, em seu idioma, o relato da violência sofrida pelos Yanomami com “reflexões xamânicas” sobre ela. O destinatário imediato deste manifesto foi Bruce Albert, para quem Davi pediu que difundisse suas palavras entre os brancos.

Este seria um ponto onde poderíamos ver a gênese do livro, porém, é claro que há outros elementos que envolvem sua emergência. Creio sobretudo que estes elementos são a violência sofrida pelos yanomami e a necessidade de Davi Kopenawa de falar aos brancos. Uma violência que não é tão pontual, mas histórica. Desta forma, é necessário salientar que se há vários livros coletivos que são enunciações individuais, A queda do céu… é um livro narrado em primeira pessoa que se trata de uma enunciação coletiva[3].

O segundo ponto é o pacto etnográfico com Bruce Albert, o antropólogo-tradutor da cosmopolítica yanomami n’A queda do céu…. Se em um primeiro momento salientávamos a violência como foco para a produção do livro, ela permanece como foco da tradução do livro, porque Bruce Albert toma, claramente, partido dos yanomami. A produção da obra no momento em que os dois se encontram com os seus gravadores, com o intuito de “falar para os brancos”, é tão política quanto as técnicas de tradução propostas por Bruce Albert. Desta forma, Bruce Albert tem que ser “objeto de uma profunda reeducação nas formas de vida yanomami” (ZEA, 2012, p. 173). É diante desta profunda reeducação que acontece o pacto etnográfico. No Postscriptum quando eu é um outro (e vice-versa), Bruce Albert, a respeito desta reeducação, escreve que:

Ao lhe oferecerem seu saber, os anfitriões do etnógrafo aceitam a incumbência de ressocializá-lo numa forma que lhes parece mais adequada à condição humana. Contudo, para além da cumplicidade ou empatia que o estranho noviço possa ter inspirado, a transmissão visa antes de tudo, para além de sua pessoa, o mundo do qual ele jamais deixa de ser um representante, queira ele ou não. De fato, em seus esforços pedagógicos, seus anfitriões têm por objetivo primeiro tentar reverter, tanto quanto possível, a troca desigual subjacente à relação etnográfica. De modo que os ensinamentos de nossos supostos “informantes” são dispensados por razões de ordem principalmente diplomática. Sua paciente educação se aplica, em primeiro lugar, a nos fazer passar da posição de embaixador improvisado de um universo ameaçador ao papel de um tradutor benevolente, capaz de fazer ouvir nele sua alteridade e eventualmente possibilitar alianças (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 521).

Deste modo, a colheita dos dados etnográficos, para Bruce Albert, é uma reeducação, na qual há uma tentativa do antropólogo em ser o intérprete de uma causa. Tanto Davi Kopenawa se modifica com os contatos com os brancos como também Bruce Albert é reeducado[4] com o contato com os indígenas. Tem-se, então, um xamã-tradutor[5] e um antropólogo-tradutor. São estes encontros e este pacto que produzem A queda do céu…. Agora, trata-se de levar este material etnográfico, esta biografia etnografia a sério.

Levar o pensamento indígena a sério é uma ideia que perpassa a obra do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, principalmente no seu artigo O nativo relativo e no livro Metafísicas canibais. Esta ideia tem implicações tanto para a antropologia quanto para diversas outras disciplinas. Nesta ocasião, consideramos uma ou outra implicação para o saber filosófico.

Contudo, primeiro, é necessário referenciar alguns pontos do que é este levar a sério. Levar o pensamento indígena a sério é tomar as suas ideias como conceitos, ou seja, como uma filosofia, posto que a tarefa da filosofia na definição deleuzo-guattariana é justamente essa, a criação de novos conceitos. Eduardo Viveiros de Castro propõe uma equivalência do discurso do antropólogo e do nativo, por consequência, levar este pensamento a sério, tendo-o como uma reflexão filosófica, é colocá-lo no mesmo nível de tantas outras reflexões filosóficas. Em um dos exemplos do autor, “o perspectivismo amazônico é um objeto filosófico tão interessante como compreender a metafísica de Leibniz…” (VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 224). Tendo tais aspectos como base para levar o pensamento indígena a sério, ainda há dois outros fundamentais para uma maior sedimentação desta ideia: 1) não neutralizar o pensamento; 2) e tomá-lo como uma prática de sentido, experimentação. O primeiro envolve um dado que parece óbvio, mas é dramaticamente triste, porque para não neutralizar é necessário que estes coletivos vivam, é necessário que continuem resistindo (e re-existindo) a toda uma política genocida. Posto isso, podemos afirmar que não neutralizar é:

Pôr entre parênteses a questão de saber se e como tal pensamento ilustra universais cognitivos da espécie humana, explica-se por certos modos de transmissão socialmente determinada do conhecimento, exprime uma visão de mundo culturalmente particular, valida funcionalmente a distribuição do poder político, e outras tantas formas de neutralização do pensamento alheio. (VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 227).

Não neutralizar, então, é suspender tais questões para que seja possível pensar. O segundo aspecto remonta à prática de sentido, à experimentação. Eduardo Viveiros de Castro (2014, p. 229, grifo do autor )afirma que “o pensamento nativo deve ser tomado – se se quer tomá-lo a sério – como uma prática de sentido: como dispositivo autorreferencial de produção de conceitos, de ‘símbolos que representam a si mesmos’”. Recusa-se a compreender o sistema indígena como crença, e volta-se para o Outrem deleuziano, a expressão de um mundo possível, não explicar o mundo de outrem, mas multiplicar o nosso mundo.

A filosofia, quando toma o pensamento indígena a sério, torna-se menos etnocêntrica e abre-se a uma gama de mundos possíveis que os ameríndios projetam com os seus conceitos. São estes alguns dos inúmeros ganhos da filosofia neste contato com a conceituação indígena. O nosso ponto focal, por sua vez, é o sonho, tanto o ocidental (de eliminá-lo) como o ameríndio (de vivenciá-lo).

O DESEJO OCIDENTAL DA ELIMINAÇÃO DO SONO

Figura 2 – Moinhos de algodão de Arkwright à noite, de Joseph Wright

Jonathan Crary tem um belíssimo ensaio sobre o capitalismo chamado 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. É por meio deste ensaio que vamos fazer uma aproximação do que propus chamar de um sonho ocidental, uma sociedade que mina o próprio sono e os seus sonhos, criando, desta forma, uma realidade digna das distopias mais sombrias. Começo este apontamento a respeito do sonho ocidental com a análise que Crary faz da pintura Os moinhos de algodão de Arkwright à noite, de Joseph Wright of Derby, pois esta pintura nos ajudará a pensar a utopia capitalista de uma sociedade 24/7, mas também mostra que ela é híbrida, pois o pré-moderno e o moderno convivem – e depois os escombros cinza das sociedades disciplinares ficam próximos da iluminação constante das sociedades de controle.

Para Crary, a estranheza da pintura viria da inserção discreta de prédios de tijolos de seis e sete andares em uma paisagem rural. Porém, para o autor, mais inquietante do que os prédios em meio ao bosque selvagem é a elaboração de uma cena noturna, onde a Lua ilumina o céu repleto de nuvens coexistindo com os pequenos pontos de luz das janelas dos moinhos de algodão, iluminados por lâmpadas a gás. Tem-se, lado a lado, a temporalidade natural (a iluminação da Lua) e a temporalidade artificial (a iluminação das fábricas). Esta iluminação artificial, para o autor, “anuncia a instauração racionalizada de uma relação abstrata entre tempo e trabalho, separada das temporalidades cíclicas dos movimentos da Lua e do Sol ” (CRARY, 2014, p. 71).

Quando Crary analisa esta pintura, ele aponta que a novidade não estaria no determinante mecânico, mas, sim, em uma redefinição da relação entre o tempo e o trabalho. Trata-se de produção sem folga, do trabalho que não cessa, do trabalho lucrativo e funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para o capitalismo, é necessária esta reorganização do tempo e do trabalho. Não é de forma inconsiderada que Marx apontava que o capitalismo jamais poderia ser iniciado pela agricultura, a agricultura é industrializada retroativamente. E este movimento, ironicamente, os governos de esquerda da América Latina conhecem muito bem, principalmente Rafael Corrêa no Equador, Evo Morales na Bolívia, Cristina Kirchner na Argentina e visceralmente, no Brasil, Dilma Rousseff com uma política extrativista, uma valorização extremada (extremista) do agronegócio que no lulismo e no dilmismo acompanham uma virada tecnocrática-progressista – estranhamente, no que diz respeito à ecologia, esquerda e direita parecem andar de mãos dadas. Não obstante, a agricultura não colonizada pelo capitalismo tinha suas temporalidades cíclicas, porém, este tempo é modificado, pois aquele tempo não colonizado impedia a produção em maior quantidade. A pintura salientada por Crary mostra estes dois tempos se tocando.

Outro aspecto da apreciação de Crary da obra Os moinhos de algodão de Arkwright à noite é que esta pintura apresentaria uma experiência híbrida. De fato, não vivemos em espaços homogêneos, mas dentro de uma mistura. Na pintura, temos a relação híbrida da agricultura e da fábrica. Todavia, Crary evocados ainda outros elementos de mistura na obra, por exemplo, a modernização, no século 19 e 20, tratar-se-ia de um mosaico de espaços e tempos dissociados, entre o moderno e o pré-moderno. Crary nos lembra da análise de Michel Foucault a respeito das instituições disciplinares, análise feita, principalmente, no livro Vigiar e punir. Trata-se da crítica às sociedades disciplinares, da transformação dos corpos em corpos dóceis, da administração contínua das pessoas nos ambientes fechados: fábricas, escolas, prisões, hospitais, exércitos etc., toda uma linha dura que perpassa os indivíduos.

No século 19 e 20, boa parte das pessoas era confinada durante grande parte dos seus dias – e é necessário lembrar que, nestes ambientes, é que se dava o treinamento, a normalização e o acúmulo de conhecimento a respeito do indivíduo. Para Foucault, o indivíduo estaria neste continuum carcerário, passando de um arquipélago carcerário a outro a todo o momento. Entretanto, o que Crary salienta é que há lugares não regulados, não organizados e não supervisionados. O autor usa a noção (que ele considera problemática) de “vida cotidiana” para apontar camadas de vida não administrada ou de uma “vida ao menos parcialmente descolada de imperativos disciplinares” (CRARY, 2014, p. 78). Na vida cotidiana estaria todo um repertório pré-moderno, posto que o cotidiano seria “inseparável” de formas cíclicas de repetição, como, por exemplo, a vigília e o sono, o trabalho e as festividades. Contudo, o espaço cotidiano não seria totalmente antagônico à modernidade, uma vez que é de sua natureza se adaptar, às vezes de forma a resistir e outras de forma a se tornar submisso ao processo de modernização.

Entretanto, o que é vital neste momento é demarcar que a relação entre a sociedade disciplinar e o surgimento da sociedade de controle é apresentada de modo que ambas estão juntas como na pintura de Joseph Wright of Derby, onde podemos ver a agricultura e o capitalismo e, também, podemos ver prefigurada uma estranha utopia, a utopia de uma sociedade totalmente iluminada, totalmente vigiada, na qual não haveria mais o sono e nem o sonho, criando um sujeito 24/7 no interior de uma sociedade 24/7.

***

A utopia de um capitalismo 24/7 é uma iluminação total, a perda do sono, do sonho e do espaço de devaneio, o espaço de uma realidade onírica que poderia também ser o espaço da criação imaginativa, de outras formas de conviver. Gaston Bachelard[6], no seu livro Poética do espaço, faz uma profunda análise do espaço íntimo da casa, mas faz também uma topoanálise, e escreve sobre os sonhos e os devaneios em seus espaços geográficos, em determinado momento diz Bachelard (s.d., p. 29): “que privilégio de profundidade há nos sonhos da criança! Feliz a criança que possui, realmente, as suas solidões!”. Assim, a sociedade 24/7 é a eliminação destas solidões que sentimos mais profundamente no escuro de um porão, e neste lugar haveria “escuridão dia e noite. Mesmo com uma vela na mão, o homem vê as sombras dançarem na muralha negra do porão” (BACHELARD, s.d., p. 31). Mas Bachelard não deixa de salientar que nossa civilização põe luz em todos os cantos. A claridade como armadilha.

Crary nos dá exemplo desta vontade de uma constante iluminação, de um desejo de permanecer acordado, pois, para o capitalismo, o espaço temporal do sono seria improdutivo –a cada momento é colocada no mercado uma novidade farmacológica para destruir o sono, para que possamos ficar acordados uma maior quantidade de horas, assim, produziríamos mais, compraríamos mais. O sono seria, então, o último espaço não colonizado, não transformado em mercadoria, tornando-se, desta forma, um estorvo para o capitalismo, o sono seria uma afronta à doença das sociedades que poderíamos chamar, criticamente, de hiperdesenvolvidas (em contraponto a um subdesenvolvimento).

Poderíamos exemplificar esta lógica com uma tríade: o soldado, o trabalhador e o consumidor sem sono. Mas, também, é necessário salientar práticas de uma constante tentativa de minar a experiência do sono: 1) o soldado sem sono; 2) a experiência russa de criar um satélite para refletir a luz do Sol na Terra a noite; 3) e finalmente a prática da tortura.

O primeiro exemplo oferecido por Crary, numa tentativa de construir um indivíduo sem sono, aborda um empreendimento militar. O autor salienta o estudo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos focando o pardal de coroa branca que tem a capacidade de permanecer acordado durante sete dias, quando faz sua migração. Estudar estes pardais teria como intuito a produção de um soldado[7] sem sono. Este exemplo faria parte de uma gama de esforços em controlar o sono humano – no caso do ambiente militar, isso faria ecos em soldados mais produtivos. O complexo científico-militar norte-americano sabe que nem sempre será possível enviar drones (veículo aéreo não tripulado) na produção de suas guerras, assim, este soldado insone é necessário. Um apontamento interessante de Crary é que “a história mostra que inovações relacionadas à guerra são inevitavelmente assimiladas na esfera social mais ampla, e o soldado sem sono seria o precursor do trabalhador ou do consumidor sem sono” (CRARY, 2014, p. 13). Os exemplos da produção tecnológica e cultural no ambiente de guerra que foram incorporados na esfera social são inúmeros, porém, basta-nos lembrar de um pequeno fragmento bélico que está dentro da casa de grande parte da população mundial: a internet.

O segundo exemplo, bastante esdrúxulo, mas possível de aplicação, é a experiência russa-europeia no final dos anos de 1990. O projeto era colocar satélites em órbita que refletiriam a luz do Sol para a Terra. Crary salienta os seguintes aspectos desta empreitada:

O esquema exigia uma corrente com vários satélites em órbitas sincronizadas com a do Sol, a uma altitude de 1700 quilômetros, cada satélite equipado com refletores parabólicos retráteis feitos de material finíssimo. Quando completamente abertos, cada satélite-espelho, com duzentos metros de diâmetro, teria capacidade de iluminar uma área de 25 quilômetros quadrados da Terra com uma luminosidade quase cem vezes maior do que a da Lua. O impulso inicial do projeto era fornecer iluminação para a exploração industrial e de recursos naturais em regiões remotas com longas noites polares na Sibéria e no leste da Rússia, permitindo trabalho noite e dia ao ar livre. Mas o consórcio acabou expandindo seus planos para incluir a possibilidade de fornecer iluminação elétrica, o slogan da empresa era luz do dia a noite toda (CRARY, 2014, pp. 13-14).

Tal empreendimento sofreu inúmeras críticas e se mostrou inviável, porém o que Crary salienta é um imaginário contemporâneo no qual há o intuito de uma iluminação permanente, poderíamos ainda dizer que se trata de uma visibilidade ininterrupta, mesmo que a visibilidade seja uma armadilha. Desta forma, tem-se o encontro entre iluminação-visibilidade, um duplo que pode ser compreendido como um dispositivo de iluminação-vigilância–controle. A ideia de visibilidade deve ser remontada ao sonho panóptico do filósofo e jurista Jeremy Bentham. Como se sabe o projeto de Bentham era construir uma arquitetura panóptica, ou seja, que possibilitasse vigiar todos os lados do ambiente: ver tudo como um olhar divino-vigilante e invisível. Bentham ficou mais conhecido pela análise que Foucault fez de sua obra, levando em conta, sobretudo, as prisões, porém, para Bentham, a arquitetura panóptica se voltaria para as escolas, hospícios, hospitais e para a sociedade em geral. Mais do que um projeto arquitetônico, tratava-se de um princípio geral de iluminação e vigilância. Jacques-Alain Miller (2008), de forma acertada, afirma que é a luz que aprisiona. Torna-se o outro visível, mas para uma maior administração dos corpos, para a produção e obtenção de determinado conhecimento.

O terceiro exemplo é a privação do sono via tortura. Para Crary esta privação diz respeito a uma “desapropriação violenta do eu por forças externas, o estilhaçamento de um indivíduo” (CRARY, 2014, p. 16). O autor foca, principalmente, um contexto pós-11 de setembro de 2001 e as retaliações ao ataque às Torres Gêmeas em Nova York. A política norte-americana (com cooperação, principalmente, da França e da Inglaterra) de uma “guerra contra o terror” – na época, uma guerra contra a Al Qaeda – fez com que esta nação invadisse e destruísse estruturas sociais e religiosas no Afeganistão, Iraque, Síria e Líbia. Foi este desmantelamento que estimulou os conflitos religiosos e tribais, onde também surgiu o Daesh[8] que configuraram o atentado terrorista do dia 15 de novembro de 2015 na França. Todavia, o ponto central é que houve uma abertura para a prática da tortura seja no âmbito jurídico (criação de novas leis), extrajurídico (a não necessidade da lei, como, por exemplo, no Patriot Act) ou da opinião pública (adesão popular às práticas de tortura e a criação da contradição nos seus termos: “o intelectual islamofóbico”). É no contexto do terror que Crary nos dá o exemplo de Mohammed al-Qahtani:

Mohammed al-Qahtani foi torturado de acordo com as especificações do que é agora conhecido como o Primeiro Plano de Interrogatório Especial do Pentágono, autorizado por Donald Rumsfeld. Al-Qahtani foi privado de sono pela maior parte do tempo durante dois meses, quando foi submetido a sessões de interrogatório que chegavam a durar vinte horas. Ele ficou confinado em cubículos onde era impossível deitar, iluminados com lâmpadas de alta intensidade e equipados com alto-falantes de onde saía música a todo volume. Essas prisões eram chamadas de Dark Sites [Locais Escuros] pela comunidade de inteligência das Forças Armadas, apesar de um dos locais em que Al-Qahtani esteve encarcerado ter como codinome Camp Bright Light [Campo Luzes Brilhantes] (CRARY, 2014, p. 15).

Novamente a luz, a iluminação aparece aqui como uma armadilha, como meio de exposição, como meio de tirar algo do outro. Nesta citação, este retirar determinado conhecimento é dramático, pois se dá por meio de uma violência extremada que gera no indivíduo torturado o total desamparo, a total submissão, a perda contínua da experiência sensorial. Por fim, cria-se um sujeito farrapo que inventaria qualquer coisa para livrar-se da tortura.

Uma gama de exemplos desta tentativa de degradar o sono e o sonho poderia ser apresentada, porém, vale reafirmar este estranho desejo de degradação presente nos que aqui trouxemos. Desta forma, a utopia solar de um capitalismo 24/7 é criar um mundo sem sombras. Se esta é a tentativa, é porque o sono é um empecilho, o sono afirmaria “um intervalo de tempo que não pode ser colonizado nem submetido a um mecanismo monolítico de lucratividade, e desse modo permanece uma anomalia incongruente e um local de crise no presente global” (CRARY, 2014, p. 20). O sono e o sonho iriam contra uma força de modernização, remontando a um mundo cíclico, agrícola. O sono seria um espaço coletivo, onde todos seriam iguais, pois todos dormem. O sonho, por sua vez, foi deixado para os artistas, os poetas e os loucos.

Crary, em seu livro, reivindica este espaço do sono contra todo um capitalismo que diz em voz alta “dormir é para os fracos”, “trabalhe até a exaustão”, “consuma para jogar fora”, “destrua sua própria casa (ecologia)”, “goze mesmo sem prazer”. Neste capitalismo, até os indivíduos se tornam obsoletos e o sonho, momento a momento, perde o seu poder de cartografar a realidade de forma diferente. Todavia, a aposta de Crary é ainda neste sonho, mas não num sonho individualista. O sonho de Crary parece ser a tentativa de reativar potencialidades do Maio de 68 francês, em que o sonho era menos individualista e perpassava uma coletividade, em que a luta não era somente um confronto, mas também uma recusa a responder a determinadas demandas. Desta forma, não é estranho que Eduardo Viveiros de Castro escreva que o evento Maio de 68 não aconteceu:

[…] o evento-68 se consumiu sem se consumar, ou seja, na verdade nada aconteceu. A verdadeira revolução se fez contra o evento; e foi ganha pela Razão (para usarmos o eufemismo de praxe), força que consolidou a máquina planetária do Império, em cujas entranhas realizam-se as núpcias místicas do Capital com a Terra – a “mundialização” –, operação da qual emana gloriosamente a Noosfera – a “economia da informação” que nos controla a todos. Se o capital não se importa em nada de estar ou não “com a razão”, tem-se a impressão de que a razão, esta, adora ser vista aos beijos e abraços com o capital (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 99).

Do evento-68 saiu vitoriosa a mundialização, a economia da informação, a razão em núpcias com o Capital, o sujeito empresário de si, o empreendedor de si mesmo, ou seja, the dream is over. Até mesmo esquerda e direita sufocaram este sonho e, seguindo o poeta chileno Nicanor Parra, é possível dizer, ironicamente, que la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas, mesmo que elas não sejam a mesma coisa.

Assim sendo, podemos pensar novamente a crítica de Crary a respeito de um capitalismo 24/7 que tenta constantemente eliminar o sono e o sonho, ou, qualquer espaço de devaneio. Repensar esta crítica colocando aquele espaço proposto pelo autor como um contraponto a uma vida empobrecida, uma vida onde o próprio sonho já foi colonizado. Desta forma, a crítica de Crary é radicalizada, pois nem mesmo no sonho há um espaço para um contraponto, para uma mudança. Porque, como observa Davi Kopenawa em uma acurada onirocrítica, os brancos, que ele chama de “povo da mercadoria”, somente sonham com suas próprias mercadorias, com seus objetos acumulados, com o seu consumismo. Os brancos “dormem pensando nelas [as mercadorias], como quem dorme com a lembrança saudosa de uma bela mulher” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 413, grifo nosso). Mas, quem sabe, ainda devêssemos modular esta resposta, porque não são somente os brancos que sonham, mas também o povo da floresta. Trata-se agora de voltar para outros aspectos do sono e do sonho (e também da insônia), para uma outra política do sonho, para um sonho indígena e xamânico, onde não encontramos somente os nossos reflexos (como em um jogo de espelhos), mas o outro (trata-se do outrem como possibilidade de novos mundos) e outra epistemologia.

O SONHO AMERÍNDIO

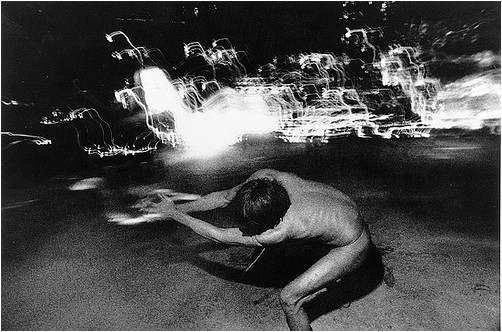

Figura 3 – Fotografia de Cláudia Andujar, da série Sonhos Yanomami

Analisamos alguns aspectos do desejo ocidental de eliminar o sono e o sonho, todavia, não tocamos em um mote que também circunda a questão do sonho: a insônia, compreendida como um lampejo que não nos deixaria cair num sono a-perceptivo. Davi Kopenawa muitas vezes fala que os brancos sonham como machados esquecidos, tal afirmação vai de encontro com este sono a-perceptivo. O sono dos machados é um sonho-empoeirado, um sonho-mercadoria, um sonho-morto, mesmo que este metal vá durar mais que nossa própria carne, que o nosso próprio corpo. Desta forma, a insônia é um clarão, mas um clarão muito específico, pois seria uma forma de não ignorar o horror do mundo, as injustiças, o sofrimento alheio. A queda do céu… até mesmo poderia ser lido como um relato sobre a insônia do seu autor, sobre estes momentos de desconforto que aparecem em ocasiões pontuais como o encontro com os brancos. Este encontro não se dá na presença somente de outros brasis, mas também em suas viagens ao exterior. Daí que estaríamos perto de uma topoanálise[9] e de uma sonoroanálise[10], no sentido de apontarmos os aspectos psicológicos dos lugares e dos sons na vida de Kopenawa e sua relação com a produção ou não dos sonhos e sua qualidade.

As três principais viagens relatadas por Kopenawa são para Inglaterra, Paris e Nova York. Estas três viagens aconteceram na tentativa de fazer alianças para gerar uma visibilidade para o povo yanomami, mas, além disso, por meio delas, Kopenawa conhece novamente os brancos. É este reconhecimento que lhe traz a insônia. Em cada um destes lugares, Kopenawa salienta uma diversidade de sintomas que o deixava como fantasma, mas poderíamos generalizar o estado de Kopenawa e afirmar que se trata de um desconforto diante do horror da colonização permanente, de um “excesso do poder predatório por parte dos brancos” (TIBLE, 2013, p. 48) – Roy Wagner (2014), por sua vez, chama a retórica dos xamãs guando vão a uma cidade grande de uma “urban reverse anthropology”. Esta antropologia reversa feita por Kopenawa (e pelos demais xamãs) mostra um desconforto com a realidade urbana. No caso específico de Kopenawa, é apresentado um mal-estar por meio de toda a poluição dura, por meio da alimentação, dos carros, dos ônibus; a cidade que vibra, os museus, o lugar exíguo dos indígenas n’América. E “na barulheira de suas cidades, os brancos não sabem mais sonhar com os espíritos” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 426), e este sonhar com os espíritos tem um valor extremo para os xamãs. Os sonhos diferem com relação ao ambiente onde são produzidos, e à forma e ao conteúdo, poderíamos dizer ainda que diferem também do ponto de vista da qualidade do sonho.

É possível compreender a barulheira das grandes cidades como a música ou o ruído do nosso desejo civilizacional, porque este barulho estaria em contraponto ao silêncio da floresta. O barulho é o que foi construído depois da devastação das florestas. Talvez, por isso, Kopenawa tenha se assustado tanto ao ver os museus, pois como pensador agudo que é compreendeu que os brancos brasileiros querem a mesma coisa, dividi-los, separá-los, ficar com suas terras e deixá-los em museus para ensinar as crianças um passado, ou seja, torná-los passado. Trata-se novamente da morte do povo yanomami – e é diante deste horror que a insônia é tão presente a cada viagem de Kopenawa, pois esta colonização vai se repetindo, ruidosamente, a cada passo, e os brancos não veriam como aquele pensamento colonizador é turvo. Michel Serres, sobre um som poluidor, escrever que:

Assim como as imagens e as cores vivas dos outdoors impedem que vejamos a paisagem, roubam-na, invadem-na, apoderam-se, recalcam-na, assassinam-na… do mesmo modo um ruído parasita impede que se fale e se ouça a pessoa ao lado; ou seja, impede com isso a comunicação. Coloquem no meio do hall de um edifício uma televisão funcionando o tempo todo: ninguém mais consegue o menor diálogo, cada um olha, ouve a tela com suas transmissões (que semelhança urinária!) que se apropriam de todas as relações (SERRES, 2011, p. 69-70).

O som se transfigura muitas vezes neste ruído parasita que torna impossível a comunicação – poderíamos nos perguntar se o problema da incomunicabilidade na filosofia não é um problema citadino. O ruído é a poluição que se apropria de determinado território, da mesma forma que um felino demarca o seu território por meio da urina. Em contraponto a este som, o sonho ameríndio aconteceu na “calma” da floresta, pois lá é possível outras vozes, é possível outros cantos, há toda uma sonoridade diferente. É-nos viável até mesmo pensar o artigo “A domesticação da Amazônia antes da conquista europeia”[11] (e outros que seguem nesta direção) de Charles R. Clement como uma domesticação suave do ambiente em contraponto à domesticação dura do período da conquista, a primeira como um espaço liso indígena e a segunda como um espaço estriado da conquista, pois são duas formas diferentes de habitar e sentir o mundo. Aqui, privilegiamos o ritornelo da floresta e deixamos de lado, em parte, o espaço estriado e os ruídos da cidade.

***

O fundador da psicanálise, Sigmund Freud, na sua obra A interpretação dos sonhos, em um dos seus primeiros tópicos escreve sobre a relação dos sonhos com a vida de vigília. Esta relação é admirável, pois quando escrevemos sobre um possível sonho ameríndio não se trata de um sonho qualquer. A discursão elaborada por Freud perpassava a questão de compreender se os sonhos eram aspectos já vivenciados na vigília ou se poderiam surgir de uma fonte sobrenatural, por exemplo, o autor então apresenta a seguinte fórmula de Maury “Nous rêvons de ce que nous avons vu, dit, désiré ou fait”. Então, sonharíamos com o que vemos, desejamos ou fazemos, para Freud é necessário afirmar que “todo material que compõe o conteúdo de um sonho é derivado, de algum modo, da experiência, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no sonho – ao menos isso podemos considerar como um fato indiscutível”[12] (FREUD, 1996, p. 49). N’A queda do céu…, este sonho que é como um resquício do período de vigília também é posto em foco, contudo, é no sonho das pessoas comuns, em situações ordinárias, que se têm outras formas de sonhar e outros conteúdos no sonho.

Poderíamos escrever sobre um sonho falso e um sonho verdadeiro, o sonho falso seria o sonho ordinário, o sonho que temos com as coisas que aconteceram no nosso dia a dia, um sonho comum. Outro sonho, por sua vez, é aquele que Kopenawa começou a ter já na sua infância, trata-se de pesadelos, trata-se dos espíritos da floresta querendo fazer a sua dança de apresentação (novamente o tema da musicalidade). Estes sonhos vão se aclarando quando o sogro de Kopenawa fala sobre os xapiri, os espíritos da floresta que almejavam entrar em contato com ele. Daí que Kopenawa começa a sua iniciação xamânica com o efeito da yãkoana – substância cuja importância reside no fato de ela ser o alimento dos xapiri. Com esta substância, o sonho toma outra forma: os xapiri, que antes estavam longe, ficam cada vez mais perto de Kopenawa, até o momento de cantar ao lado dele com ele, e este seria o motivo de os xamãs cantaram a noite, pois é necessária esta união com os espíritos. Este canto/conversa é uma determinada forma de conexão com os espíritos e a cada momento que esta ligação é intensificada haveria uma nova produção de sonhos e de uma epistemologia[13]. A respeito destes dois temas, Kopenawa afirma que:

Os xamãs, como eu disse, não dormem como os demais homens. De dia, bebemos o pó de yãkoana e fazem dançar seus espíritos diante de todos. Á noite, porém, os xapiri continuam dando-lhes a ouvir seus cantos no tempo do sonho. Saciados de yãkoana, não param nunca de se deslocar e seus pais, em estado de fantasma, viajam por intermédio deles. É desse modo que os xamãs conseguem sonhar com as terras devastadas que cercam a nossa floresta e com a ebulição das fumaças de epidemia que surgem delas. Só os xapiri nos tornam realmente sabidos, porque quando dançam para nós suas imagens ampliam nosso pensamento (KOPENAWA; BRUCE, 2015, p. 332-333).

Em outro momento, temos ainda a seguinte elucubração:

Se não viramos outro com o pó de yãkoana, só podemos viver na ignorância. Passamos então o tempo só comendo, rindo, copulando, falando à toa e dormindo sem sonhar muito. Sem o poder da yãkoana as pessoas não se perguntam sobre as coisas do primeiro tempo. Nunca pensam: “Quem eram mesmo nossos ancestrais que viraram animais? Como foi que o céu caiu antigamente? De que modo Omama criou a floresta? O que dizem mesmo os cantos e as palavras dos xapiri?” Ao contrário, quando bebemos o pó de yãkoana como Omama nos ensinou a fazer, nossos pensamentos nunca ficam ocos. Podemos crescer, caminhar e se multiplicar ao longe, em todas as direções. Para nós, é esse o verdadeiro modo de conseguir sabedoria (KOPENAWA; BRUCE, 2015, p. 510).

É exatamente os xapiri que lhe dão acesso a uma multiplicidade intensiva, tornando-o outro. É necessário, também, de certa forma, morrer e renascer na iniciação xamânica, para encontrar os xapiri.

Então, o sonho ameríndio ou ainda um sonho extramoderno, até este momento, seria não somente produzido em outro lugar, no meio de outra sonoridade, mas é também segundo um estado de consciência distinto. Nesta altura talvez pudéssemos afirmar que o sonho ameríndio produz a sua cosmopolítica, e que enquanto o sonho ocidental tem o desejo de eliminar o sonho, o sonho ameríndio não cessa de procurar um novo estado de consciência para vivenciá-lo. É este estado não ordinário de consciência que faz, por exemplo, Kopenawa conhecer, na prática, a sabedoria dos seus antigos, conhecer todo um “devir-multiplicidade disparado pela experiência xamanística” (CESARINO, 2014, p. 206, grifo meu). Devir que não se comporta dentro da “pele de papel”, ou seja, na nossa escrita alfabética que seria “esfumaçada”. Desta forma, nos passos de Pedro de Niemeyer Cesarino, é necessário afirmar que A queda do céu…, este grande panfleto cosmopolítico, é menos potente do que o universo do qual é originado. Todavia, esta potência que nos sobra via pele de papel já nos possibilita uma desconstrução (ou ainda, uma interpolação) de vários aspectos de uma ontologia ocidental. O sonho ameríndio, por exemplo, nos libertaria do nosso sonho de espelho d’água, narcisista e solipsista, para adentrarmos em um comércio com o outro humano e o não humano, com o outro natural e o sobrenatural. Trata-se de viver o sonho “tal como ele é sonhado em uma sociedade contra o Estado” (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p.100), e este sonhar é multiplicador de possibilidades vivenciais.

O SOMBRIO SONHO D’A QUEDA DO CÉU

O relato da queda do céu é um pesadelo heurístico. Déborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, em seu livro Há mundo por vir? Ensaios sobre os medos e os fins, introduzem a perspectiva ameríndia no debate a respeito do fim do mundo e, em uma pequena nota de rodapé, afirmam que em algumas sociedades indígenas “os sonhos maus” devem ser narrados de forma pública, para que eles não aconteçam, para que estes sonhos não se atualizem. Deste modo, falar sobre o sonho teria, minimante ou de forma desejável, um valor profilático. É este valor heurístico do pesadelo indígena, de um grande apocalipse próximo, que torna crucial a narrativa da queda do céu. Outro pesadelo que já nos assombrou (e assombra) da mesma forma, é o de sermos dizimados via bomba atômica; assim, em consonância com os ameríndios, o filósofo Günther Anders, em suas Teses para a Era Atômica, afirmava que suas palavras foram publicadas exatamente para que não se tornassem reais.

É pensando nesta consonância entre Anders e os ameríndios que fazemos um breve desvio, antes de salientar a narração d’A queda do céu. Uma breve observação preliminar em relação ao pensamento político-filosófico de Günther Anders é necessária, porque é juntamente com ele que voltaremos que abordaremos o grande apocalipse próximo e o papel que nele jogam o medo e também o sonho ameríndio.

O medo sentido in concreto

Günther Anders foi um daqueles filósofos que refletiram sobre um mundo depois de Auschwitz e Hiroshima. O livro que citamos aqui é Nós, os filhos de Eichmann[14] e o texto Teses para a Era Atômica. A primeira obra contém um título causador de extrema estranheza, pois é necessário lembrar que Adolf Karl Eichmann foi o tenente-coronel da SS, responsável pela logística de extermínio de milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, assim é quase impensável imaginarmos uma figura paterna como Eichman. Contudo, Nós, os filhos de Eichmann é exatamente uma carta não somente aos filhos biológicos de Eichmann, mas também a nós, os filhos simbólicos de uma época-eichmanniana, uma época-fria, ou melhor, uma época indiferente e maquinizada, em que encontramos a cada esquina “analfabetos emocionais”.

Anders, nesta carta, faz uma análise acurada de algumas das razões pelas quais Auschwitz aconteceu, e, com este acontecimento, a relação do monstruoso com as suas vítimas, os seus carrascos, os trabalhados que faziam a megamáquina funcionar e ainda toda uma banalidade do mal, para usarmos uma expressão famosa da primeira esposa de Anders, a filósofa Hannah Arendt. Um dos pontos-chave da análise de Anders é pensar o divórcio entre nossa capacidade de fabricação e nossa capacidade de representação, este ponto também nos remete a psicologia e o conceito de supraliminariedade. Outro aspecto é compreender a tecnificação do ser humano, um totalitarismo máquinal[15], ou ainda, o conceito forte que deve ser aludido: um tecno-totalitarismo.

O que permitiu o monstruoso na Segunda Guerra Mundial, para Anders, foi o triunfo da técnica. A técnica tornou-se grande demais para nós mesmos, indicando o divórcio entre nossa capacidade de fabricação técnica (que é ilimitada) e nossa capacidade de representação (que é limitada). Os objetos produzidos por nossa técnica e os seus efeitos seriam de tal forma grandiosos que já não nos identificaríamos com eles, esta identificação estaria além da nossa capacidade de representação. Anders chama esta questão, nas Teses para a Era Atômica, de um “utopismo invertido”, porque se os utopistas comuns são incapazes de produzir o fato que podem imaginar, os utopistas invertidos “são incapazes de realizar mentalmente as realidades que nós mesmos produzimos” (ANDERS, 2013, p. 5). Ora, o que decorre deste raciocínio é que haveria uma perda, uma minimização da capacidade de representação em razão da técnica e do sistema de trabalho; diminuindo, de forma análoga, também a nossa capacidade de representação:

O que acontece, hoje, não é que a técnica e o esclarecimento [iluminismo] caminhem juntos, mas obedeçam à “lei da proporcionalidade inversa”, isto é, quanto mais acelerado é o ritmo do progresso, quanto maior são os efeitos da nossa produção e mais complexa for a estrutura dos nossos aparatos, tanto mais rapidamente se perde a força de manter em ritmo comparável a nossa percepção e a nossa imaginação, e tanto mais depressa eclipsam as nossas luzes e tanto mais cegos nos tornamos. E é bem de nós que se trata. Porque o que fracassa não é simplesmente isto ou aquilo, não é apenas a nossa percepção e a nossa representação, mas somos nós que falhamos nos próprios fundamentos da nossa existência, sob todos os pontos de vista (ANDERS, 2001, p. 17).

Seguindo o argumento de Anders, quanto maior o nível técnico, menor seria a nossa capacidade de compreensão, menor seria o nosso esclarecimento. Agora, valeria pensar como esta técnica, como estes aparatos se configuram como uma máquina expansionista, transformando-se em megamáquina ou máquina total.

Para o entendimento do que Anders chama de máquina é preciso apreendê-la como uma máquina-expansionista, uma máquina-imperialista. Assim, cada máquina teria o seu império colonial, seus administradores, seus serviços, seus advogados, seus consumidores etc. Este pequeno império colonial funciona, também ele, como máquina, ou seja, é uma co-máquina. A máquina-originária, por sua vez, torna-se megamáquina e trabalha segundo o mesmo princípio de otimização, “a auto-expansão não conhece limites, a sede de acumulação das máquinas é insaciável” (ANDERS, 2001, p. 20, grifo do autor). Com o processo de comaquinização, as máquinas não somente lutam umas com as outras, mas lutam, também, contra o próprio mundo e por uma maquinização total do mundo. Não poderia haver espaço não comaquinizado. Anders lembra que no interior desta maquinização o homem seria como um funcionário da máquina ou um consumidor, no fundo, se trata de ter somente as máquinas ou nem elas, assim, haveria uma última composição que Anders denomina de máquina-mundial – acoplamento maquinal último.

Esta máquina-mundial remete a um ponto bem específico: a existência, de forma coordenada, de um parque gigantesco de máquinas. Quando esta coordenação entra no jogo, surge uma reciprocidade das máquinas e se torna peça de uma máquina-total, onde cada elemento se fusiona. E é precisamente quando o mundo se converte em máquina que se tem o estado tecno-totalitário com seu impulso expansionista, imperialista. Na Alemanha nazista vimos, em menor escala, o funcionamento da máquina-nazista com os seus funcionários, escribas, advogados, políticos e com toda a sua técnica na produção de campos de concentração, toda a maquinaria que fazia funcionar o monstruoso. E apesar do “nacionalismo nazista”, sempre houve a tentativa da máquina de se expandir, aumentar a performance, maximizar[16]. De qualquer forma, esta máquina sobra a qual escrevia Anders seria o mundo de ontem, o mundo de amanhã é composto, por exemplo, pela tecnologia nuclear, e mais especificamente pelo armamento nuclear, ou, poderíamos dizer, pela máquina-nuclear, no sentido de Anders.

É em virtude desta máquina-nuclear que nós também seríamos filhos de Eichman, filhos de uma época-eichmanniana. Contudo, o apocalipse não seria metafórico, mas uma possibilidade. Como utopistas invertidos, vivemos algo demasiadamente grande: o mundo como um imenso campo de concentração a céu aberto, com a derradeira possibilidade de que não sobre nem vítimas nem carrascos. Mas há outro elemento demasiado grande (e catastrófico) que ainda é pouco percebido, do qual não conseguimos produzir uma representação, trata-se das alterações climáticas, ou ainda, de forma mais acurada, do ser humano como uma nova força da natureza, como um agente geológico, o que recebe o nome (ainda controverso) de Antropoceno[17] (AVELAR, 2013; CHAKRABARTY, 2013; WHITEHEAD, 2014; HARAWAY, 2014a).

Para alguns autores, este aspecto do Antropoceno, bem como o negacionismo que o envolve, corresponde ao que poderia ser uma banalidade do mal ambiental (ARENDT, 2006; TADDEI, 2014; HARAWAY, 2014a, 2014b), se seguirmos os passos de um possível desdobramento da filosofia de Arendt. Todavia, para nos livrarmos de um mal radical, de um pecado original ou ainda de uma culpa ontológica, talvez devêssemos pensar (em uma leitura sem transcendência) a não compreensão da catástrofe climática como um estado supraliminar dos fatos, juntamente com uma comaquinização do ambiental. Daí que podemos chamar Anders de catastrófico, apocalíptico, ou ainda como Michel Onfray o nomeia, quem sabe fazendo uma psicologia do nosso tempo, de “semeur de panique”. Um pânico e um medo que, de fato, devesse ser sentido in concreto. Este sentir in concreto poderia fazer com que seja produzido “um medo mensurável à magnitude do real perigo” (ANDERS, 2013, p. 6). Uma das críticas que Kopenawa faz aos brancos é que eles “não ouvem. Sem ver as coisas com a yãkoana, a engenhosidade deles com as máquinas não vai torná-los capazes de segurar o céu e consolidar a floresta. Mas eles não têm medo de desaparecer, porque são muitos” (KOPENAWA, 2015, p. 494, grifo nosso), ou seja, eles não têm medo do fim do tempo, mesmo vivendo n’O tempo do fim (na Era atômica e no Antropoceno). Mas no caso da cosmopolítica ameríndia, na profecia indígena, Kopenawa afirma que os brancos deveriam ter medo da queda do céu, já que o céu não cairá somente sobre os xamãs, somente sobre os índios, devemos compreender que a catástrofe vindoura é soturnamente democrática, ela é compartilhada (CHAKRABARTY, 2013), pois abarcará todos, mesmo que chegue nos lugares empobrecidos primeiro.

O relato d’A queda do céu…

…é um pesadelo sombrio tão real quanto a possibilidade de outras formas de destruição em massa. Danowski e Viveiros de Castro nos dão alguns contornos importantes a respeito deste relato, que seria:

[…] um tema recorrente em diversas escatologias ameríndias. Via de regra, esses desmoronamentos, que podem estar associados a cosmografias folheadas, com vários “céus” e “terras” empilhados uns sobre os outros, são fenômenos periódicos, parte de grandes ciclos de destruição e recriação da humanidade e do mundo. É comum que tais rearranjos estratigráficos sejam atribuídos ao envelhecimento do cosmos e ao peso crescente dos mortos (seja de seus corpos dentro da terra, seja de suas almas sobre a camada celeste). Isso pode produzir (é o caso da cosmologia yanomami) a queda em cascata das camadas celestes, que vêm ocupar o lugar das antigas camadas terrestres, tornadas patamares subterrâneos, com seus habitantes (nós, os viventes de hoje) transformados em monstros canibais do inframundo, enquanto as almas celestes dos mortos se tornam a humanidade da nova camada terrestre (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 101).

Salientar estes aspectos nos ajuda numa aproximação da queda do céu com os contornos que que lhe dá Kopenawa. O capítulo no qual é apresentado esta narração intitula-se “A morte dos xamãs” – título preciso, pois a todo momento a queda do céu envolve a vida e a morte deles.

Mas a morte dos xamãs não é como a das pessoas comuns, que iriam para as costas do céu e sua morte somente poderia ser vingada por algum guerreiro. A morte dos xamãs envolve outro tipo de vingança, os xapiri vingam a morte de seus pais. Os grandes xamãs possuem uma enorme casa de espíritos com seus xapiri; quando um xamã morre, muito deles não deixam de lado o corpo dele. Porque o espírito ficar perto do corpo, há toda uma forma especial de ritual funéreo para que estes espíritos não causem dano a quem estiver próximo. O grande problema que encontramos é que os xamãs têm a função de criar uma espécie de cosmo na floresta e, com sua morte cada vez mais contínua, este cosmo volta a ser um caos, e os xapiri se tornam cada vez mais vingativos. Se todos os xamãs e índios morrerem, os brancos não ficariam sozinhos na terra, com eles haveria uma quantidade enorme de seres maléficos que iriam “devorá-los, com tanta voracidade quanto suas fumaças de epidemia devoraram os nossos. Vão incendiar as suas terras, derrubar suas casas com vendavais ou afogá-los em enxurradas de água e lama” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 492).

A floresta sem os xamãs iria virar outra, ela não mais ficaria em pé, o céu seria coberto por nuvens escuras e não haveria mais o dia, não haveria mais silêncio na mata, a voz dos trovões ressoaria a todo o momento, o solo rasgaria, as árvores e os edifícios cairiam, a mata ficaria escura e fria. O céu rangeria, gemeria, e os espíritos cortariam seus pedaços a machadadas, até que desabasse totalmente. A terra onde os humanos vivem seria empurrada para o subterrâneo, e eles virariam vorazes ancestrais aõpatari (canibais). Os xapiri também atirariam na terra o sol, a lua e todas as estrelas, por fim, o céu ficaria escuro para sempre. É este pesadelo que Kopenawa parece querer evitar e, então, afirma que “gostaria que os brancos escutassem nossas palavras e pudessem sonhar eles mesmos com tudo isso” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 491). Kopenawa, desta forma, também é este semeador do pânico, no momento em que quer os brancos sonhando as coisas que os índios sonham – que temam a queda do céu! Trata-se, novamente, de sentir in concreto o tempo do fim, pois assim, quiçá, seja possível compreender o perigo. Ter o medo próximo, mas ao modo de Anders: um medo destemido, um medo estimulante, um medo amoroso. Sonhar, mas sonhar da forma ameríndia, sentir a possibilidade da queda do céu, sentir este pesadelo que deveria ser minimamente pedagógico.

Recebido em: 10/03/2016

Aceito em: 15/03/2016

REFERÊNCIAS

ALBERT, B. O ouro canibal e a queda do céu. Uma crítica xamânica da economia política da natureza. In: ALBERT, B.; RAMOS, A. R. (orgs.). Pacificando o branco: cosmologias do contato no norte-amazônico. São Paulo: Ed. da Unesp. p. 239-274, 2002. Disponível em: <http://sis.funasa.gov.br/portal/publicacoes/pub405.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2016.

______. A fumaça do metal: história e representações do contato entre os Yanomami. Anuário antropológico, 89, p. 151-189, 1992. Disponível em: <http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_33-34/37325.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2016.

ANDERS, G. Nosotros, los hijos de Eichmann. Trad. Vicente Gómes Ibánez. Barcelona: Paidós, 2001.

______. Teses para a era atômica. Trad. Alexandre Nodari e Déborah Danowski. Sopro, n. 87, 2013.

ARENDT, H. Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of evil. New York: Penguin Classics, 2006.

______. Origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das letras, 2012.

AVELAR, I. Amerindian perspectivism and non-human rights. Alter/nativas. 2013. Disponível em: <http://alternativas.osu.edu>.

BACHELARD, G. A poética do espaço. Rio de Janeiro: Livraria Eldorado Tijuca, s/d.

CESARINO, P. N. Conflitos ontológicos e especulações xamanísticas em La chute du ciel, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. Sala Preta, v. 15, n. 1, p. 205-212, 2014. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/88156/91851>. Acesso em: 10 mar. 2016.

CHAKRABARTY, D. O clima da história: quatro teses. Tradução organizada por Idelber Avelar. Sopro, n. 91, 2013.

CLAÚDIA ADUNJAR. Disponível em: <http://espacohumus.com/claudia-andujar/>. Acesso em: 10 mar. 2016.

CLEMENT, R. C. et al. The domestication of Amazonia before European conquest. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 2015. Disponível em: <http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1812/20150813>. Acesso em: 10 mar. 2016.

CRARY, J. 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. Trad. Joaquim Toledo Jr. São Paulo: Cosac Naif, 2014.

CUNHA, M. C. da. Cultura com aspas. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

DANNER, L. F. et al. (orgs.). Governo, cultura e desenvolvimento: reflexões desde a Amazônia. Porto Alegre: Fi, 2015.

DANOWSKI, D.; VIVEIROS DE CASTRO, E. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins. Desterro [Florianópolis]: Cultura e Barbárie, Instituto Socioambiental, 2014.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2010.

GLOWCZEWSKI, B. Devires totêmicos: cosmopolítica do sonho. São Paulo: n-1 edições, 2015.

GOLDSTEIN, I. S. Autoria, autenticidade e apropriação: reflexões a partir da pintura aborígine australiana. RBCS, v. 27, n. 27, jun. 2012.

GOMES, J. C. L. Marcuse: tecnologia e liberdade no mundo administrado. Síntese, Belo Horizonte, v. 29, n. 93, 2002.

HARAWAY, D. Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene: Staying with the Trouble. Conferência apresentada no evento Arts of Living on a Damaged Planet. Disponível em: <https://vimeo.com/97663518; 2014a>. Acesso em: 10 mar. 2016.

______. Is the Chthulucene an exit from the Anthropocene? Apresentação no Colóquio internacional Mil nomes de Gaia. Rio de Janeiro, 2014b.

______. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: SILVA, T. T. da (org.). Antropologia do ciborgue. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

KOPENAWA, D.; BRUCE, A. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Trad. Beatriz Perrone-Moisés: São Paulo: Companhia das letras, 2015.

LAZZARATO, M. La fábrica del hombre endeudado: ensayo sobre la condición neoliberal. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires: Ammorrotu, 2013.

LEOPOLDO, R. Deleuze & Guattari: crítica a psicanálise freudiana. (Dissertação de mestrado) – Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. 2015a.

______. Filosofia como sistema a-centrado: considerações de Gilles Deleuze e Félix Guattari sobre O homem dos lobos. Ayv, Revista de psicologia, v. 1. n. 3, 2015b.

______. Vigilância líquida: variações sobre o panoptismo. Sapere Aude, Belo Horizonte, v. 6. n. 12, p. 894-902, jul./dez. 2015c.

LIESSMANN, K. P. Thought after Auschwitz and Hiroshima: Günther Anders and Hannah Arendt. Enrahonar: quaderns de filosofia [en línia], n. 46, p. 123-135, 2011. Disponível em: <http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/243498>. Acesso em: 10 mar. 2016.

NATIONAL MUSEUM AUSTRALIA. Disponível em: <http://www.nma.gov.au/exhibitions/utopia_the_genius_of_emily_kame_kngwarreye/behind_the_scenes>. Acesso em: 10 mar. 2016.

MAGNANI, J. G. C. Xamãs na cidade. Revista USP, São Paulo, n. 67, p. 218-227, set./nov. 2005.

SERRES, M. O mal limpo. Poluir para se apropriar? Trad. Jorge Bastos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

TADDEI, R. Alter geoengenharia. Apresentação no Colóquio internacional Mil nomes de Gaia. Rio de Janeiro, 2014.

TIBLE, J. Cosmologias contra o capitalismo: Karl Marx e Davi Kopenawa. R@U, v. 5, n. 2, p. 46-55, 2013. Disponível em: <http://www.rau.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/05/vol5no2_04.JeanTible.pdf>.

VIVEIROS DE CASTRO, E. A floresta de cristal: notas sobre a ontologia dos espíritos amazônicos. Cadernos de Campo, n. 14/15, p. 319-338, 2006. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/viewFile/50120/55708>.

______. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

______. Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: n-1 edições, 2015.

WAGNER, R. The rising ground. HAU, v. 4, n. 2, p. 297-300, 2014. Disponível em: <http://www.haujournal.org/index.php/hau/article/view/hau4.2.018/1094>. Acesso em: 210 mar. 2016.

WIKART. Disponível em: <http://www.wikiart.org/en/joseph-wright/arkwright-s-cotton-mills-by-night>. Cesso em: 10 mar. 2016.

WHITEHEAD, M. Environmental transformation: a geography of the anthropocene. New York: Routledge, 2014.

ZEA, E. S. A inquietude do tradutor: notas sobre uma lógica das partes em La chute du ciel. Cadernos de Tradução, v. 2, n. 30, p. 171-183, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/2175-7968.2012v2n30p171/23503>. Acesso em: 10 mar. 2016.

Recebido em: 1/03/2016

Aceito em: 10/03/2016

[1] Rafael Leopoldo é mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pós-graduação pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO). E-mail: ralasfer@gmail.com

[2] Referência ao livro Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural, de Eduardo Viveiros de Castro. Trata-se de um tópico do segundo capítulo chamado “Capitalismo e esquizofrenia de um ponto de vista antropológico”, no qual encontramos uma exposição sobre como a filosofia de Deleuze e Guattari faz rizoma com o pensamento antropológico. O capítulo quarto, “O cogito canibal”, também é rico na relação entre a filosofia e o pensamento ameríndio, ou ainda, entre a filosofia e a filosofia ameríndia, já que é necessário colocar estes dois tipos de pensamento em equivalência, a fim de não neutralizar o pensar ameríndio, ou seja, levá-lo a sério.

[3] “Não são coisas que vêm só do meu pensamento” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 391).

[4] Vários são os casos desta “reeducação”, mas tomo aqui outro exemplo que penso ser tão interessante quanto a reeducação de Bruce Albert, claro que guardando as devidas proporções. Trata-se da reeducação do antropólogo Carlos Castañeda (o tornar-se guerreiro do antropólogo), em virtude de seus encontros com Don Juan. Castañeda aceita as relações, a variação do corpo, sair da mesmificação de um saber fixo e de uma identidade fixa.

[5] O saber do xamã não surge de uma ciência objetivante e experimental das ciências duras ocidentais, mas de uma epistemologia outra, de outra experiência. Lembremos, ademais, que “muitas vezes […] os xamãs, viajantes no tempo e no espaço, são tradutores e profetas” (CUNHA, 2014, p. 107, grifo nosso). É esta vivência que encontramos, por exemplo, quando Kopenawa descreve sua relação com os espíritos da floresta. Não se tem mais um corpo extensivo e molar, mas sim um devir-xapiri, um corpo intensivo e molecular.

[6] Quando evocamos Bachelard, é necessário salientar que perpassamos a temática da psicanálise e damos abertura para pensarmos a escuridão e o porão como o inconsciente, em contraponto à luz, a claridade apolínea, a eletricidade capitalista em um contexto 24/7, que tentaria com a força de um supereu (sempre severo) instalar, neste porão, um sistema de iluminação constante.

[7] A criação de um soldado sem sono também deveria nos remeter à ideia de Ciborgue, mas não com um caráter revolucionário, como aponta a filósofa Donna Haraway (2000) no seu Manifesto ciborgue, e sim compreendendo-o visceralmente como uma mescla do capitalismo e do militarismo. E é necessário afirmar que o ciborgue sem sono não seria o filho ilegítimo do capitalismo e do militarismo, mas o filho predileto que, ironicamente, foi construído para ir à guerra defender o Estado Nação.

[8] Também conhecido por ISIS (Islamic State of Iraq and ash-Sham).

[9] Bachelard escreve que a topoanálise seria o estudo psicológico sistemático dos lugares físicos de nossa vida íntima, mas tomo este conceito livremente para pensar o papel do espaço na experiência do sujeito. No nosso caso, a dualidade cidade versus floresta como dois espaços distintos de produção do sonho.

[10] Seria possível pensarmos o conceito de sonoroanálise como análogo a topoanálise, e tal análise seria importante, pois a psicanálise já começa com um tipo especial de escuta que é a escuta analítica. Em relação ao xamanismo e A queda do céu…, vemos o yãkoana quase como produtor de outra musicalidade, já que “é o pó de yãkoana, tirado da seiva das árvores yãkoana hi, que faz com que as palavras dos espíritos se revelem e se propaguem ao longe. A gente comum é surda a elas mas, quando nos tornamos xamãs, podemos ouvi-las com clareza” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 136).

[11] O nome do artigo de Clement já é esclarecedor, trata-se exatamente da domesticação da Amazônia antes da conquista europeia. Dele é interessante não somente reafirmar que “a tecnologia indígena não é somente uma adaptação às condições de mudança da floresta, mas uma ação intencional para administrar estas mudanças” (CLEMENT, 2015, p. 7, grifo nosso), mas também apontar que esta tecnologia indígena de administração da floresta é um ensinamento ecológico de uma relação não predatória do ambiente, até mesmo porque as florestas antropogênicas apresentam maior biodiversidade do que as não perturbadas (VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p. 326).

[12] Mesmo Freud colocando que esta questão é um “fato indiscutível”, o autor, no início de sua argumentação, perpassa longas páginas, exatamente discutindo como os sonhos somente poderiam surgir da experiência e não de outras fontes.

[13] Da mesma maneira que lentamente os brancos vão aprendendo o seu alfabeto e assim lendo o mundo por meio dos livros, os xamãs fariam o mesmo com o pó de yãkoana. Um pó que alargaria o seu mundo, produziria mais conhecimento, porém, é uma forma de obter conhecimento distinta (via um estado não ordinário de consciência).

[14] O livro Nós, os filhos de Eichmann é constituído de duas cartas para Klaus Eichmann, filho de Adolf Eichamann. A primeira carta data de quando Klaus Eichmann tinha 28 anos e a segunda data de quando ele tinha 52 anos. A primeira carta é de 1964 e a segunda de 1988. Interessante notar que a obra de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, foi pulicada em 1963, todavia Anders não recorre a noções como “banalidade” ou um “mal radical”.

[15] Creio que seja possível pensar este termo sob dois aspectos: 1) um totalitarismo técnico, ou seja, aquele que tem relação com o princípio da máquina que é o seu máximo rendimento a todo custo; 2) um totalitarismo habitual, aquele no qual o indivíduo é comáquina, faz composição com a máquina, ou seja, salientar o duplo sentido da palavra maquinal.

[16] “os nazistas não eram meros nacionalistas. Sua propaganda nacionalista era dirigida aos simpatizantes e não aos membros convictos do partido. Ao contrário, este jamais se permitiu perder de vista o alvo político supranacional” (ARENDT, 2012, p. 25-26).

[17] O conceito de Antropoceno é usado de forma cada vez mais comum para caracterizar uma nova era geológica. O termo é um neologismo constituído com o prefixo anthropo (humanidade) e o sufixo cene (novo). O termo foi cunhado pelo químico Paul Crutzen e o ecologista Eugene Stoermer e apesar do termo sofrer grandes contestações ele parece não perder a sua força como um conceito operacional. Paul Crutzen salienta o início do Antropoceno com uma data precisa, ele teria começado em 1784 e o começo da revolução industrial, porém (e mais próximo do nosso ensaio) alguns autores colocam o Antropoceno juntamente com o surgimento da tecnologia-nuclear e os seus traços radioativos deixados na Terra (WHITEHEAD, 2014, p.5).

O sombrio sonho d’A queda do céu

RESUMO: O presente ensaio visa fazer uma breve análise do livro 24/7 Capitalismo tardio e os fins do sono, de Jonathan Crary, levando em conta a tese de que a cada momento nossa sociedade capitalista tenta eliminar o sonho/sono e que, o único contraponto ao capitalismo estaria também no ambiente onírico. Em contraste com a análise de Crary, argumenta-se que nem mesmo o sonho ocidental poderia ser uma oposição ao capitalismo; desta forma, para criticar a análise de Crary, volto-me ao sonho ameríndio, ao xamanismo. É levando em conta a obra A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, que penso ser possível aprofundar a crítica de Crary e ainda propor outro tipo de sonho, o sonho ameríndio.

PALAVRAS-CHAVE: Capitalismo tardio. Sonho ocidental. Sonho ameríndio.

The darkness dream of The falling sky

ABSTRACT: This assay aims to make a brief review of 24/7 Late capitalism and the end of sleep by Jonathan Crary considering the thesis that every time the capitalist society tries to eliminate the dream/sleep and that the only counterpoint to capitalism would be in the dream atmosphere. In the contrast to Crary analysis, I suppose that the Western dream is not a counterpoint to capitalism, in this way, to criticize Crary analysis I turn to the Amerindian dream, to shamanism. It is taking into account the book The falling sky, by David Kopenawa and Bruce Albert that I think it is possible to deepen the criticism on Crary and propose another type of dream, the amerindian dream.

KEYWORDS: Late capitalism. Western dream. Amerindian dream.