Por | Diana Zatz

Editora | Susana Dias

Foi sentada na praia do Cassino, no extremo sul do Brasil, que a economista Andrea Bento Carvalho encontrou seu tema de doutorado. Até então, havia se dedicado a estudar a indústria naval e a movimentação portuária. Mas ao observar a paisagem composta por navios cargueiros, crianças brincando na água, vendedores ambulantes e turistas, enxergou um recorte mais abrangente: “uma cadeia produtiva gigantesca que se forma a partir do mar, ou ainda, que ganha valor apenas por estar próxima dele.” Foi assim que decidiu estudar a economia do mar.

Atualmente, Andrea integra a unidade científica de Economia e Segurança Hídrica do INCT Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa (ONSEAdapta), onde desenvolve uma pesquisa de pós-doutorado. Ao lado de seu orientador, Eduardo Haddad, participa de um esforço para tornar visível a importância do mar na economia brasileira. “Não é possível planejar, administrar e preservar o que não se pode mensurar”, afirma.

A economia do mar do Brasil, conforme delimitada na tese de Andrea, abrange 12 setores econômicos e envolve 40 atividades, identificadas com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Essas atividades estão direta ou indiretamente relacionadas ao oceano e incluem desde a pesca e a extração de petróleo até o turismo costeiro e a construção naval. A economia azul, segundo Andrea, é uma evolução da economia do mar, pois traz uma nova forma de pensar, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que visa reduzir impactos ambientais e garantir o uso responsável do oceano.

Quem cuida do mar

Segundo Andrea, ainda falta uma governança no Brasil para tratar do mar. Foram 15 anos até que a Lei do Mar fosse aprovada pela Câmara dos Deputados, no dia 27 de maio de 2025. Até agora, as normas e leis existentes para o uso do espaço costeiro e marítimo seguem sendo setoriais e fragmentadas. Há, por exemplo, um plano para áreas marinhas protegidas, outro para a exploração de petróleo e gás, além da Lei da Pesca; cada um sob responsabilidade de ministérios diferentes, que muitas vezes não dialogam entre si. O resultado é a sobreposição de atribuições e delimitações espaciais. A nova proposta de lei, que agora segue para o Senado, busca justamente integrar esse cenário, ao estabelecer diretrizes para conciliar desenvolvimento econômico, proteção ambiental e valorização das comunidades litorâneas.

Jurandir Rosa, artista e caiçara da comunidade de Barra Seca, em Ubatuba (SP), relata que há anos vem alertando as autoridades sobre os riscos e mudanças no seu território, especialmente com o avanço do mar causado pela ação humana e a deterioração do manguezal, um ecossistema sensível e fundamental para a manutenção da vida marítima. “Tenho fotos de lugares onde antes havia árvores e hoje só resta a areia”, afirma. Segundo ele, mesmo com os registros e denúncias, o retorno do poder público tem sido escasso ou inexistente.

Junto com a artista Mariana Vilela, Jurandir lidera o projeto Amar o Mangue. A iniciativa, contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e apoiada pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), une ações de limpeza de praias e manguezais à produção artística com os resíduos recolhidos.

Mariana, também pesquisadora da Unidade Científica de Comunicação, Cultura e Arte do ONSEAdapta, conta que, ao conhecer o rancho de canoa de Jurandir, reconheceu o espaço como uma grande instalação artística. “Jurandir consegue fazer uma composição com os elementos que encontra na praia de forma a potencializar o que quer dizer”. Segundo ela, o projeto nada mais é do que uma forma de fortalecer e dar continuidade ao trabalho que Jurandir já realiza. Mariana contribui com a formalização da exposição: os dois, artistas, criam juntos com e a partir do mangue.

O mangue, assim como o mar como um todo, vem sofrendo os efeitos das mudanças climáticas, da especulação imobiliária, da poluição, da acidificação dos oceanos e de outros impactos ambientais. Jurandir relata, por exemplo, como a degradação dos mangues, que são berçários naturais de diversas espécies, contribuiu com o desaparecimento de peixes antes comuns. São danos que, além de ecológicos, têm consequências sociais e econômicas. Na perspectiva de Andrea Bento Carvalho “precisamos conversar sobre o custo econômico da degradação dos oceanos e dos impactos das mudanças climáticas nas dinâmicas marítimas e litorâneas”.

Planejamento espacial marinho

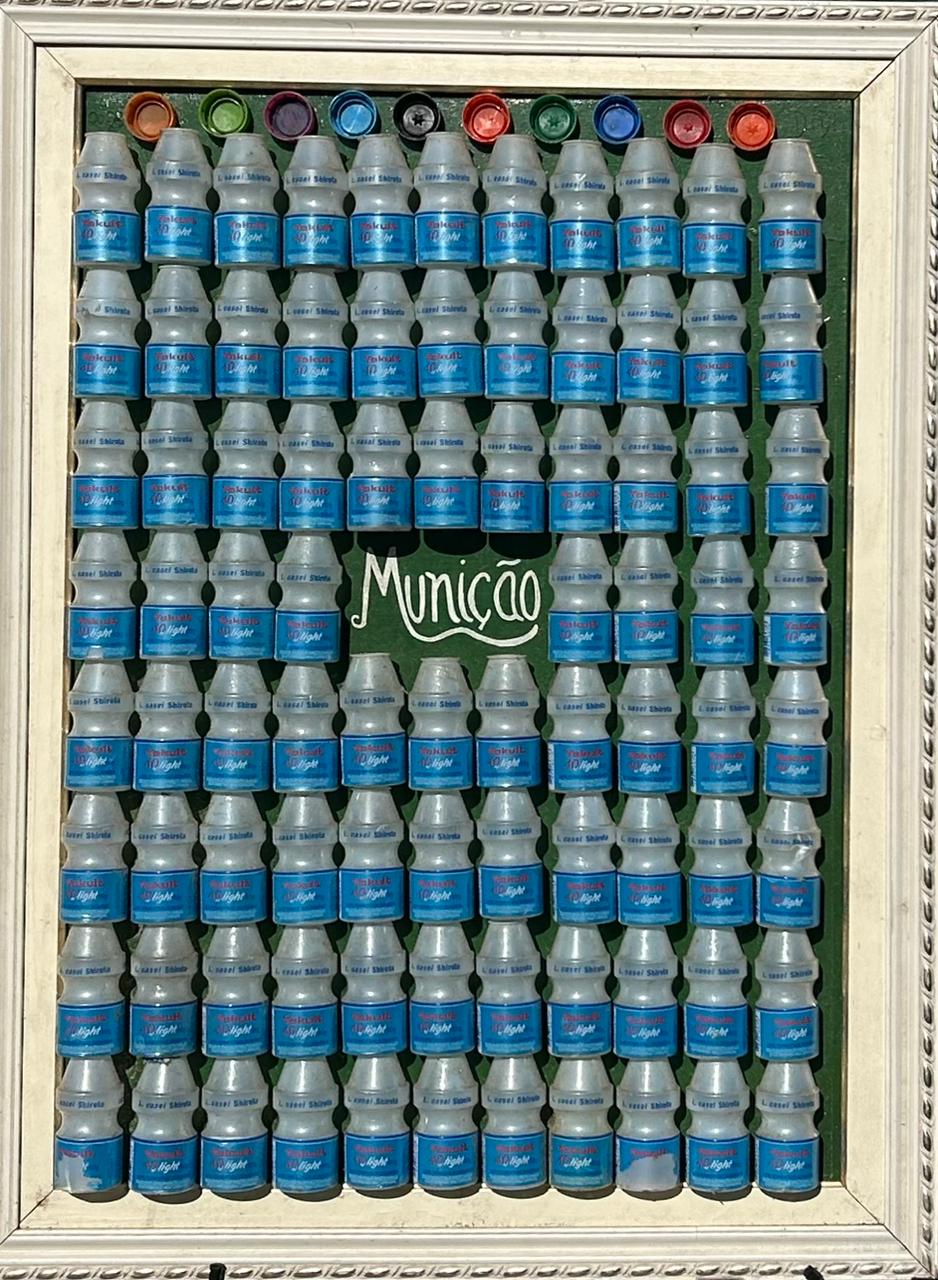

Obra de Jurandir Rosa “Munição”

Em 2017, durante a Conferência dos Oceanos da ONU, o Brasil comprometeu-se a implementar o Planejamento Espacial Marinho (PEM) até 2030. O PEM é definido como um processo de mapeamento e análise do espaço marítimo que visa orientar o uso sustentável dos oceanos. Esse processo prevê uma etapa pública e participativa para conciliar diversos interesses e atividades envolvidas nas dinâmicas costeiras e oceânicas de um país. Desde então algumas iniciativas foram tomadas, como a inclusão do PEM no Plano Plurianual (PPA) a partir de 2016 e a formação de comitês executivos para realização de projetos-piloto sob coordenação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). No entanto, foi somente em 5 de junho de 2025 que o PEM foi oficialmente instituído como política nacional, por meio do Decreto nº 12.491.

Segundo Andrea Bento Carvalho, a Lei do Mar estabelece o marco legal, enquanto o PEM é a ferramenta que organiza, na prática, a implantação dessas diretrizes no território. Segundo o texto “Planejamento Espacial Marinho como Ferramenta de Gestão de Política Pública para a Amazônia Azul”, publicado em 2025 por Andrea Bento Carvalho e Israel de Oliveira Andrade, o PEM pode contribuir para a organização das ações estatais no desenvolvimento da região costeira e marinha do Brasil, para que as diversas atividades desenvolvidas no setor sejam compatíveis com a conservação ambiental, fortalecendo a transição do Brasil rumo a uma economia azul.

“Estamos vivendo um momento de ascensão do oceano na sociedade. A Lei do Mar, o Planejamento Espacial Marinho e o Currículo Azul são sinais disso”, afirma Andrea Bento Carvalho ao comentar os avanços recentes na política oceânica brasileira. O Currículo Azul, mencionado por Andrea, é uma iniciativa pioneira do Brasil (em parceria com a UNESCO), que propõe a inserção da cultura oceânica nos programas de ensino básico. Para Andrea, esses avanços não são eventos isolados, mas parte de um movimento mais amplo de valorização dos oceanos na agenda pública.

Para garantir a implementação da Lei do Mar e do PEM, é indispensável dispor de dados estatísticos e econômicos confiáveis. Para planejar o uso sustentável do oceano é preciso conhecer, por exemplo, o estoque pesqueiro, o valor das atividades econômicas ligadas ao mar e a quantidade de empregos que elas geram. É a partir desses números que se torna possível definir prioridades, identificar conflitos de uso e tomar decisões embasadas.

O PIB do Mar

Frame do vídeo performance de Mariana Vilela parte do trabalho “Há que pisar leve para não afundar”.

Não havia, até então, um cálculo que medisse o PIB do mar brasileiro — ou seja, uma estimativa de quanto as atividades ligadas ao mar geram de riqueza para o país. Por isso, Andrea Bento Carvalho buscou referências em experiências internacionais. Estados Unidos, China e países da União Europeia já possuíam estudos consolidados na área. Mas, antes de calcular o PIB do mar, é preciso definir o que compõe essa economia: quais setores estão envolvidos, que atividades se inter-relacionam, o que depende direta ou indiretamente do oceano. Trata-se de uma construção que deve considerar as particularidades de cada território – não existe uma métrica universal. No caso brasileiro, por exemplo, Andrea optou por não incluir águas interiores ou doces, ao contrário dos Estados Unidos, onde os Grandes Lagos entram na conta.

Depois de definir conceitualmente o que é a economia do mar no contexto do Brasil, foi possível construir a Matriz Insumo-Produto do Mar (MIP do Mar). MIP é uma ferramenta analítica que revela como os setores econômicos se conectam entre si – quem compra de quem, quem vende para quem. “Com esse modelo a gente consegue enxergar as relações intersetoriais e inter-regionais. Dá pra ver, por exemplo, como a pesca afeta o transporte, que impacta a agricultura, que influencia o comércio”, explica Andrea. “Foi por isso que escolhemos essa abordagem, considerando agora o mar como um setor econômico.”

Foram utilizadas diferentes bases de dados como a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), que traz dados sobre empregos formais no país, a PEA (População Economicamente Ativa), que abrangem também empregos informais, e os dados sobre Usos de Bens e Serviços da Matriz Insumo-Produto geral do Brasil, que mostra os usos do que é produzido na economia do país, por quem esses bens e serviços são consumidos.

Com esse cruzamento de informações e o apoio de softwares específicos e programação, foi possível construir uma matriz voltada exclusivamente para a economia do mar do Brasil e enxergar sua importância, que muitas vezes fica diluída em outras categorias econômicas. É o caso, por exemplo, da pesca, que ainda costuma ser contabilizada como parte da agricultura.

Em sua tese, Andrea estimou que, em 2015, as atividades diretamente ligadas ao oceano representavam cerca de 3% do PIB brasileiro. Quando são incluídos os efeitos indiretos – como atividades costeiras que existem por causa do mar – esse número sobe para quase 20%, um patamar comparável ao do agronegócio. Mais recentemente, (também no âmbito do INCT ONSEAdapta), os pesquisadores Eduardo Haddad e Inácio Araújo atualizaram esse cálculo para 2019 e chegaram ao valor de 2,9% do PIB nacional, utilizando a mesma metodologia desenvolvida por Andrea.

A proposta de Andrea Bento Carvalho e de seus colegas da Unidade Científica de Economia do ONSEAdapta é agora ampliar a análise econômica dos impactos das mudanças climáticas e de eventos extremos – como o rompimento da barragem em Mariana, as recentes enchentes no Rio Grande do Sul e o avanço do mar sobre áreas costeiras -, ressaltando a interconexão entre terra e oceano. O objetivo é desenvolver metodologias que permitam mensurar esses impactos e fomentar políticas públicas mais eficazes, voltadas à resiliência socioambiental.

| Pegada hídrica |

A série de reportagens e entrevistas “Pegada Hídrica” é parte de um projeto de pesquisa em divulgação científica integrado ao INCT Observatório Nacional de Segurança Hídrica e Gestão Adaptativa (ONSEAdapta). Este projeto propõe uma reflexão audiovisual sobre as questões teóricas e também sobre as imagens que são utilizadas e geradas nas pesquisas que compõem o INCT, com o objetivo de investigar formas não convencionais de divulgar e afetar os públicos sobre o tema da segurança hídrica. Esse projeto é financiado pelo programa Mídia Ciência de jornalismo científico da FAPESP, Processo: 2023/11956-0.