Por: Michele Gonçalves e Susana Dias

Para os Yawanawa, povo de língua Pano da Amazônia Ocidental, no começo do mundo não havia nada, mas já havia pessoas. Os Aikewara, Tupis que vivem no outro extremo da Amazônia, dizem que na origem do mundo só havia gente e jabotis. Os Ashaninka, povo Campa que vive no sudoeste do Acre, explicam que o desenvolvimento do universo se deu com a humanidade como substância primordial, que foi se diversificando e transformando em corpos celestes, plantas, animais e outras coisas e seres do universo. Os conceitos de humano, natureza e cultura são completamente distintos dos não-indígenas, ditos ocidentais e brancos. A natureza não remete ao passado, à origem pura e perdida. É antes a humanidade que é semente e solo primordial do mundo, princípio ativo de proliferação de uma riqueza infindável de outras formas de vida, reservatório de toda diferença. Estes são alguns exemplos que Viveiros de Castro e Déborah Danowski exploram no livro Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins, lançado em setembro de 2014, que, entre outras questões, interroga a crítica ao antropocentrismo comumente feita quando os povos indígenas são convocados para repensarmos as nossas relações com a natureza. Uma crítica que dificilmente escapa da lógica de equiparação do humano ao mundo existente – somos animais também –, o que, no fundo, coloca o problema de não conseguirmos ver para além de reflexos de nós mesmos, ao invés de nos abrirmos à inquietante multiplicidade e estranheza da relação com os outros seres disseminados pelo cosmos.

Jorma Puranen Imaginary homecoming, 1992. Disponível em Perspektivet Museum: http://www.perspektivet.no/en/utstilling/imaginary-homecoming/

Como, então, aprender efetivamente com os povos indígenas a enfrentar os desafios ambientais do presente e a sobreviver num futuro marcado pela ameaça global? Foi essa pergunta que esta reportagem se fez ao encontrar muitas vozes que afirmam que os povos indígenas têm muito a nos ensinar, seja nos saberes tradicionais de cuidado com a terra ou no respeito com naturezas e culturas, seja na adaptação frente aos desafios da catástrofe ambiental. Dizeres que não são novidade para a maioria de nós e que também estão bastante difundidos em documentos oficiais, materiais didáticos, reportagens, fotografias, filmes, exposições, artigos, teses etc., mas que longe de desenharem um cenário potente para tal aprendizado, têm configurado um importante campo problemático para indígenas, artistas, filósofos, educadores, antropólogos e sociólogos. Isso porque as palavras, imagens e sons, os gestos de ver, escutar, dizer e escrever – que envolvem o aprendizado e compõem as possibilidades de compartilhamento de saberes e práticas e os diálogos entre modos de vida e pensamento distintos – tornaram-se problemas políticos.

Como adaptar conhecimentos, conceitos, lógicas, experiências diante da diferença intransponível entre os modos de viver, pensar e expressar de indígenas e não-indígenas? Como dar a ver, ouvir e sentir as potencialidades dos modos de viver, pensar e criar indígenas quando palavras, imagens e sons perderam suas forças sensíveis e políticas e, frequentemente, terminam por gerar estereótipos, homogeneizações e hierarquizações, silenciamentos e invisibilizações? Há condições para que o diálogo efetivo aconteça? Ou seja, como aprender a aprender com os povos indígenas? As entrevistas que fizemos e os materiais consultados (vídeos, aulas, livros, artigos, músicas etc.) trouxeram-nos questões desafiadoras: a necessidade de criar efetivos diálogos com os povos indígenas que escapem à mera compreensão de seus modos de vida como modelos a serem adotados por outros povos, resultando ora numa adesão romântica, ora numa recorrente crítica à ineficácia e inaplicabilidade de seus conhecimentos, tecnologias, mitologias para as sociedades ocidentais; a busca por modos de pensar que se abram à impensável diferença dos povos indígenas, suas culturas e conhecimentos, sem submeter tal diferença à busca de um denominador comum, do acordo ideal e da síntese produtiva.

Do aprender sobre ao aprender com os índios: políticas distintas

O indígena “… que tá lá na aldeia, sofre de uma doença que é a doença de ser invisível, de desaparecer… Ele se afoga nesse mar de burocracia, no mar de teorias da academia, ele é afogado no meio das palavras. Quando a academia, os estudiosos entendem mais de índio do que o próprio índio. Ele é invisibilizado pela própria academia. Ele perde a voz, perde o foco, perde a imagem. Ele some, ele desaparece… Ele volta novamente quando tem o conflito, quando a mídia procura a notícia pra vender jornal, mostra o índio morto, o índio bêbado, o preguiçoso, como se vê em todos os livros. O índio que quer muita terra, o que tem muita terra. Esse aparece. O índio como ser humano, aquele que tem direitos, desaparece, sempre desapareceu… Ele é como um grito no silêncio da noite. Ninguém sabe de onde veio, o que aconteceu, e ninguém sabe onde encontrar”. O testemunho é de Almires Martins e está no vídeo Ymá Nhandehetama (Antigamente fomos muitos, 2009), de Armando Queiroz, Almires Martins e Marcelo Rodrigues. Almires Martins é Guarani, filho de uma liderança indígena assassinada, também sofreu algumas emboscadas – das quais seu corpo é testemunha –, é formado em Direito e com um mestrado pela Universidade Federal do Pará (Ufpa) sobre direito indígena Guarani. Mais do que somente um depoimento de um representante indígena, o vídeo é, ele mesmo, uma espécie de grito na noite da gramática audiovisual, pois dá a ver a invisibilização destes povos que a própria produção científica, artística, midiática e cultural tem produzido. E, ao mesmo tempo, parece lançar a pergunta: como, dentro dessa gramática dominante, inventar novos possíveis para dizer não sobre os indígenas, mas com os indígenas?

Historicamente, os povos indígenas tiveram sua existência configurada, de um lado, por lutas pela visibilidade, às quais ajudaram a construir suas identidades e, por outro, pelas representações de sua figura enquanto nativo. Ao pesquisar narrativas cinematográficas sobre coletivos indígenas, Oscar Guarin Martinez, doutorando do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), da Unicamp, professor da Pontifícia Universidade Javeriana, da Colômbia, e pesquisador associado do Centro de Estudos em Antropologia Visual Ceavi, do Chile, identifica dois problemas fundamentais resultantes do processo de construção da visibilidade indígena no cinema: a espetacularização dos povos e o senso canônico do indígena, o “bom selvagem”, que construíram a alteridade desses povos numa lógica que distinguiu a civilização da barbárie e constituiu a história da Amazônia desde sua exterioridade e estranhamento. “O predomínio do clichê e do estereótipo remontam a tempos, inclusive, anteriores à descoberta de América e se proliferaram, por um lado, no intuito da construção de um ideário nacional e, por outro, na vitimização dos povos, na sua moralização ecológica e no espírito indígena salvador da floresta”, diz. Tais apostas, para Martinez, não constituem um compartilhamento efetivo de culturas e precisam ser superadas para que de fato se possa pensar além de um “contar” os modos de vida indígenas.

“A mobilização dos povos e de seus interlocutores na academia e nos movimentos sociais para o debate político no Brasil foi o que pautou outra forma de requerer ou dar visibilidade aos indígenas e o que possibilitou suas conquistas no campo institucional”, diz Spensy Kmitta Pimentel, etnólogo e professor da Universidade Federal de Integração Latino-Americana (Unila). Para ele, há necessidade de se criar “menos políticas para os índios e mais políticas dos índios e com os índios”, como forma de inventar outras visibilidades possíveis a eles. “Na comunicação, por exemplo, podemos tentar construir mundos onde caibam muitos outros mundos”, aponta.

Em se tratando da criação conjunta de políticas, para o professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Juan Carlos Peña, a proposta de se pensar uma educação indígena distinta, a partir da conversa com os outros povos, seria a grande porta para se construir, no diálogo recheado pela diferença, um espaço intercultural de compreensões outras sobre a vida. “Pensar numa educação específica, com os povos indígenas, pode potencializar saberes que se multiplicariam em universos conceituais os mais diversos”. A imensidão dos mundos indígenas e dos nossos próprios poderiam encontrar, assim, caminhos de singularidades compartilhadas e no conjunto das vozes, um novo universo sobre as próprias formas de conhecer emergiria como uma boa dica para os atuais sistemas educacionais homogeneizantes, diz o professor. A educação indígena, vista dessa forma, seria, portanto, pensada como forma de comunhão entre povos, feita tanto para eles quanto para nós, na medida em que nos traria um enxergar de inúmeras outras dimensões do sistema educativo, às quais nos possibilitariam ver outras formas de viver como possibilidades reais. Nesse intercâmbio, comenta o professor, “poderíamos construir visões menos engessadas e duras, mais artísticas, e partilhar as possibilidades de existir, de ser, de entender sobre a ciência de um fruto, mas também de dançar seu cheiro e seu sabor”. Nessa perspectiva, a educação estaria sempre por fazer, sempre por criar, sem modelos hegemônicos, finaliza Peña.

“Aprender com os povos pode estar, portanto, para além de narrá-los, ouvi-los ou olhar para eles a partir de nós: talvez tenhamos que olhá-los a partir deles mesmos, numa perspectiva intrínseca e uma escuta conjunta, para então poder dizer junto deles e não sobre eles”, argumenta a pesquisadora Patrícia Lora León, jornalista e doutora em ciências sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. “A questão chave é definir o que significa ser visível: de quais visibilidades e invisibilidades estamos falando?”, questiona. Para ela, há um problema relacionado à concepção do que seria “escutar” os povos. A escuta, inclusive, é um problema recorrente levantado por diversos grupos (indígenas, cientistas, artistas etc.) como um dos axiomas das catástrofes modernas, principalmente ambiental e de direitos.

Escuta impossível

“Você compareceria a uma ‘Escuelita’

onde as professoras e professores são indígenas,

cuja língua materna está rotulada como “dialeto”?

Conteria a vontade de estudá-los como objeto de antropologia,

da psicologia, do direito, do esoterismo, da historiografia,

de fazer uma reportagem, de lhes fazer uma entrevista,

de dizer-lhes sua opinião, de dar-lhes conselhos e ordens?

Poderia vê-los, ou seja, escutá-los?”

Depoimento do Subcomandante Moisés – Exército Zapatista de Libertação citado por Patrícia Lora León em sua tese de doutorado.

“Potencializar encontros entre subjetividades diversas e distintas capazes de afetar e transformar os diferentes lados da relação” é como León entende a escuta, o intercâmbio entre culturas. Para ela é necessário produzir rupturas entre vários regimes sensíveis e, nessa medida, multiplicar os mundos, as vozes e os enunciados, gerando um tecido dissensual (referente ao conceito de “dissenso” proposto pelo filósofo francês Jacques Ranciére) que possibilite uma nova partilha do sensível. Uma quebra conceitual advinda desses dissensos e da luta histórica pela visibilidade desses povos a partir de universos conceituais próprios é, segundo Patrícia, o reconhecimento do território espiritual dos povos indígenas colombianos das etnias Kogui, Wiwa, Arhuaco e Kankuamo, da Serra Nevada de Santa Marta. Esses povos já tinham seu território físico reconhecido juridicamente, mas reivindicavam também o reconhecimento de fronteiras cosmológicas como a Linha Negra, um local sagrado do território localizado fora desse reconhecimento jurídico e que se constitui como região de conexão com a ancestralidade. Uma fronteira cosmólogica é a que delimita espiritualmente, segundo a cosmologia própria de cada povo, o território ancestral. “Por meio de um longo processo de reivindicação de um lugar de enunciação próprio (político, epistêmico e ético), eles conseguiram mudar os termos e conteúdos da conversa entre culturas (indígenas-governantes), clamaram por noções próprias de humano, natureza, cultura, justiça, ancestralidade e território, e garantiram que seus universos conceituais, que se inscrevem no território, fossem também garantidos nos termo do Direito”. A Linha Negra foi reconhecida pela resolução 000002 de janeiro de 1973, do Ministério do Governo, ratificada posteriormente pela Resolução 837 de 1995, do Ministério do Interior e da Justiça.

“Valorizar os conhecimentos das populações tradicionais e dos povos indígenas é valorizar outros modos de pensamento”, afirmou a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, durante a mesa de abertura do XII Congresso Luso-Afro-Brasileiro (Conlab 2015), realizada em primeiro de fevereiro, na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Professora emérita do Departamento de Antropologia da Universidade de Chicago, Carneiro da Cunha também integra a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidades e Serviços de Ecossistemas (IPBES, na sigla em inglês) – o “IPCC da biodiversidade” – cujo intuito é o de organizar conhecimentos sobre a biodiversidade do planeta para subsidiar ações e políticas públicas, contando com a participação de populações locais e indígenas nesse processo, constituindo-se numa iniciativa, segundo a antropóloga, de colaboração efetiva entre ciências e conhecimentos indígenas e tradicionais.

Transversalidade e ficção antropológica: a invenção conceitual e metodológica

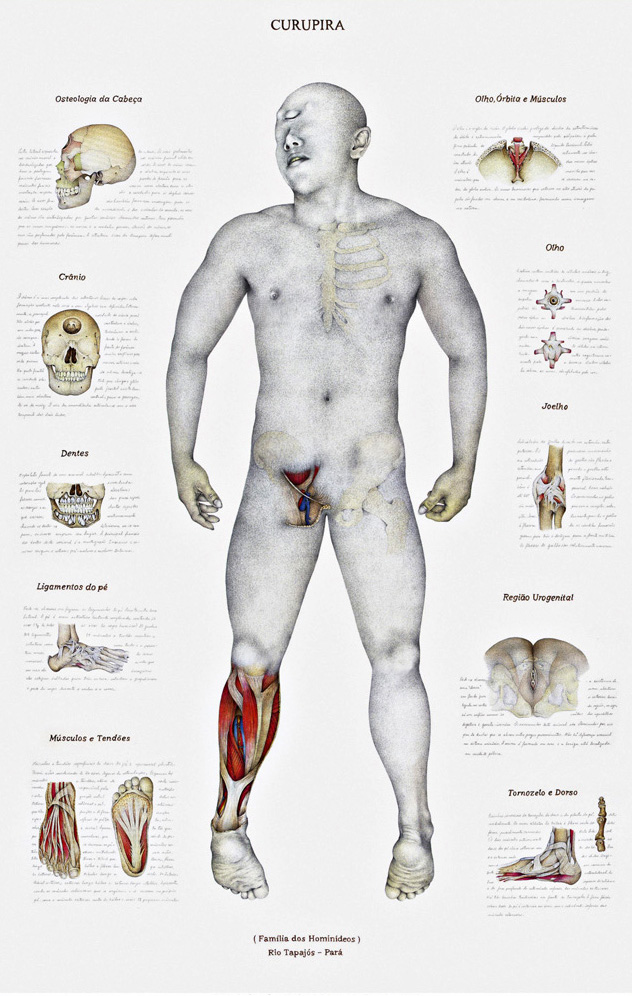

Walmor Corrêa, Unheimlich, imaginário popular brasileiro (2005). Disponível em: http://www.walmorcorrea.com.br/obra/unheimlich-imaginario-popular-brasileiro/

“A linguagem não é apenas autoritária, mas é fascista: porque ela te obriga a dizer as coisas de uma determinada maneira. Você não tem alternativa. Porque se você não falar daquele jeito, não fala de jeito nenhum. A não ser que você seja um escritor”. A afirmativa é do antropólogo Márcio Goldman, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em uma aula realizada no Centro de Estudos Ameríndios (Cesta) da Universidade de São Paulo (USP), na qual insiste que o diálogo com os povos indígenas com os saberes minoritários não é um mero exercício de recognição, mas passa por abrir mão, com rigor, da ideia e pressuposto de que nossas categorias de pensamento (inclusive da antropologia) são mais adequadas ao mundo, à razão e à verdade do que das outras sociedades.

Em sua avaliação, é preciso imaginar relações com esses povos que não sejam nem igualitárias, nem hierárquicas, mas diferentes; nem verticais, nem horizontais, mas transversais. Conceito este que vai buscar em Félix Guattari, autor de As três ecologias, e que exige um movimento de criação conceitual em que o desafio dos pesquisadores torna-se o de inventar conexões ainda não existentes e funcionamentos novos para conceitos indígenas. Exemplifica com a noção de feitiçaria e o modo como ela foi posta em relação com o capitalismo no livro A feitiçaria capitalista (La sorcellerie capitaliste, 2005), de Isabelle Stengers e Phillippe Pignarre. A noção de feitiçaria tende a ser explorada como um resultado do capitalismo, ou como uma prática que pode ser afetada pelo desenvolvimento capitalista. Mas a proposta deste livro de Stengers e Pignarre é mais arriscada: por que não usar a noção de feitiçaria – que não foi bem desenvolvida por nós, mas muito bem desenvolvida por outros povos – para pensar o capitalismo? “Noções e categorias que atravessam o sistema feiticeiro são tão boas para pensar tanto quanto aquelas que elaboramos em nossos escritórios, salas de aula e laboratórios”, lembra Goldman ao apresentar o livro. O exercício de aliança com os saberes indígenas, defende o antropólogo na aula, pressupõe não apenas um reconhecimento e valorização desses saberes, mas um rompimento com as tradições progressistas, racionalistas e evolucionistas.

A insistência do cosmos na política

A aula de Goldman, que versa sobre o modo como a filósofa da ciência Isabelle Stengers explora o conceito de cosmopolítica, traz à tona o problema de tornar cosmopolítica um sinônimo de cosmologia e terminar afirmando que há cosmopolíticas pra todos os lados. Para Stengers, conforme ressalta o antropólogo, o conceito faz funcionar outra coisa: ela trata cosmopolítica como a insistência do cosmos na política, sendo o cosmos entendido como os não-humanos: seres animados e inanimados, objetos técnicos, espíritos, etc. A autora problematiza, assim, o modo como o funcionamento político dominante se faz em consonância e acordo com o sentido grego de política – pólis – por exclusão à força dos não-humanos da política. E defende não uma existência ou permanência do cosmos na política, mas uma insistência do cosmos na política.

A criação de outras relações com os povos – seus saberes, cosmologias, experiências – também é defendida pelo antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro quando propõe, como metodologia, um exercício de ficção antropológica, no qual as relações de poder entre os discursos do antropólogo e do nativo são desconfiguradas. A escuta se torna, dessa forma, um exercício ativo no qual se pensa e faz funcionar a palavra do nativo como ativa igualitária sobre a palavra de quem a ele quer conhecer e narrar. Ambas funcionam, portanto, juntas, e são capazes de dizer, em conjunto e partindo da potencialização de suas disparidades, outras coisas para além de narrarem-se a si mesmas. A quebra de assimetrias nas vozes, uma das potências para os povos falarem em conjunto, também está na própria diferença das noções perspectivas destes povos trazida por Viveiros de Castro no artigo “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”, de 1996.

Basicamente, nas cosmologias modernas há o multiculturalismo: a natureza é única e objetiva, garantida pela universalidade dos corpos – vê-se a teoria evolutiva darwiniana que hoje rege a visão científica sobre a evolução das espécies animais e humana – enquanto a cultura é múltipla e subjetiva, gerada pela particularidade dos espíritos e significados. Já nas cosmovisões ameríndias (ditos os povos antigos habitantes das Américas), há o inverso, o multinaturalismo: a cultura é que é objetiva e única, e o espírito universal, enquanto a natureza é que é subjetiva e múltipla, e os corpos, particulares.

Compartilhar, aprender, ouvir e silenciar parecem estar, portanto, no encontro de lógicas diversas, também objetivas, também inexatas; como criações de novos possíveis, de improváveis laços entre ciências, artes, filosofias, comunicação, educação… Dar a ouvir um grito indígena em meio ao indizível da catástrofe emerge, nas pesquisas e produções que movimentaram esta reportagem, não apenas como uma busca por dar voz aos índios, conhecer sobre eles, seus modos de vida, suas cosmologias, seus saberes, mas também por tomar o indígena como uma força de minoridade, de coletivo, por tornar o compartilhar uma invenção de encontros e relações. Um desaparecimento completamente distinto, quando o próprio índio se pinta de azul e some na noite. “E aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio”.