O escalador e a rocha-escalada

Caio Santos[1]

Introdução

Stoniness, then, is not in the stone’s ‘nature’, in its materiality. Nor is it merely in the mind of the observer or practitioner. Rather, it emerges through the stone’s involvement in its total surroundings – including you, the observer – and from the manifold ways in which it is engaged in the currents of the lifeworld. The properties of materials, in short, are not attributes but histories (INGOLD, 2007, p. 15).

Este trabalho tratará da escalada e de dois componentes centrais desta prática, a rocha e o escalador. Entende-se aqui a escalada como um agenciamento, ou seja, um conjunto de linhas, acontecimentos, em marcha a diferentes ritmos e velocidades, sem qualquer tipo de sentido que pode ser subsumido a qualquer coisa senão seu próprio acontecer, que interagem com outros conjuntos de linhas, formando campos de intensidade. Este agenciamento coloca em relação pessoas e rochas, inserindo-os em um devir que os altera radicalmente, engendrando as figuras do escalador e da rocha-escalada. O que se segue é um empreendimento de dois momentos. No primeiro, buscarei entender a formação destas figuras, ou seja, de que maneira são afetadas e construídas pela prática da escalada, assim como pela relação que tecem entre si. Assim, se, como Ingold coloca, “as propriedades dos materiais não são atributos, mas histórias”, tentarei então escrever as histórias que criam os escaladores e as rochas que escalam. No segundo, investigarei as possibilidades de aliança que surgem entre estas partes que se afetam e as potencialidades de tal aliança para o mundo além da relação em questão.

As reflexões a seguir encontram sua base em um trabalho de campo que se deu segundo duas formas. A primeira, mais simples, consiste em uma série de entrevistas com escaladores. Os entrevistados são quatro membros do Grupo de Escalada Esportiva e Montanhismo da Unicamp (GEEU), Jéssica, Jan, Luiz e Messias, o fundador do Equilíbrio Boulder Gym de São José dos Campos, Marcel, a quem me referirei como “Japa”, Rodrigo “Genja”, Beatriz e Marisa, escaladores de São Carlos e membros do CUME (Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo, e Diego Lara, membro da atual gestão da Federação de Montanhismo e Escalada de Minas Gerais (FEMEMG). A segunda se trata de minhas próprias experiências com a prática da escalada e com escaladores, ocorridas ao longo dos últimos dois anos em que tenho feito parte do meio. O contato prévio com a literatura antropológica, em especial autores das chamadas “epistemologias ecológicas”, me fez perceber a escalada, desde o começo, como um meio frutífero para estudos nesta linha. Assim, o conteúdo aqui apresentado é bastante informado por intuições e pensamentos que me ocorreram ao longo deste período de engajamento no esporte.

Breve definição da prática da escalada

A escalada é uma prática esportiva que consiste em ascender ao topo de uma formação rochosa. Há uma ampla gama de modalidades: entre outros, escalada artificial, escalada livre, escalada indoor, cada uma com sua série de subdivisões, técnicas e ethos específicos.

Este estudo gravita em torno do meio da escalada livre em rocha, modalidade na qual o escalador busca ascender ao topo usando somente seu corpo, sendo equipamentos utilizados somente para garantir sua segurança[2]. Ela se divide em três modalidades principais: o bouldering, a escalada esportiva e escalada tradicional, ou “trad”.

O bouldering é praticado em rochas relativamente pequenas, tendo suas vias[3], em geral, não mais que 6 metros de altura. Escalar boulder significa ascender (ou fazer uma travessia, ou seja, escalar horizontalmente) seguindo uma determinada linha na rocha, esta que, a menos que o escalador esteja abrindo uma via nova, é pré-estabelecida, fazendo a “virada” no final, ou seja, ficando de pé no topo da rocha. Esta modalidade pode ser caracterizada pela intensidade técnica e de esforço físico que demanda, uma vez que, em razão da brevidade das vias, elas tendem a consistir em uma concentração de movimentos difíceis. Do ponto de vista atlético, portanto, é a menos acessível das modalidades e é comum que iniciantes tenham mais dificuldades para conseguir sua primeira cadena[4] em boulder do que para fazê-lo em uma via de escalada esportiva. Em contrapartida, por não exigir conhecimento de técnicas verticais, uma vez que a segurança consiste apenas no posicionamento dos crash pads[5] abaixo do escalador e da “seg de corpo[6]”, e por apresentar riscos reduzidos em relação às demais modalidades, é ideal para um primeiro contato com a escalada em rocha.

A escalada esportiva é praticada em vias de maior altura (em geral, entre 10 a 40 metros), sendo, portanto, necessária a presença da corda para garantir a segurança do escalador, além do conhecimento de técnicas verticais. Ela consiste em ascender uma linha igualmente pré-determinada na rocha, porém fazendo uso de proteções que são afixadas na via no momento de sua conquista[7], até a parada (ponto com duas proteções fixas paralelas, de onde se pode montar um rapel). Em razão da maior extensão, sua dificuldade tende a ser diluída, entrando em jogo aqui outros fatores, como a resistência (ao invés da explosão, mais característica do bouldering) e o psicológico, em função das corriqueiras quedas em alta elevação.

A escalada tradicional, por sua vez é praticada em vias de grande extensão, por vezes com centenas de metros de altura. Escalar uma via tradicional consiste em ascender uma grande formação rochosa, em geral até seu cume (aqui temos uma distinção em relação à escalada esportiva, onde o cume não é muito comum) através de múltiplas “enfiadas”, que podem ser grosseiramente comparadas com uma via esportiva. Assim, em pares ou trios, escaladores em uma via tradicional, um de cada vez, ascendem cada enfiada sucessivamente. Quando todos chegam ao final de uma enfiada, este se torna a base para a próxima. Assim se prossegue até chegar ao cume. As vias tradicionais ostentam a maior exigência de conhecimento de técnicas verticais e solidez psicológica. Elas têm um maior grau de exposição, uma vez que, quando há proteções fixas, a distância entre elas é maior em relação às afixadas em vias esportivas, dando margem a quedas maiores, por vezes de dezenas de metros. Muitas vezes, no entanto, a proteção é feita com equipamentos móveis, que só permanecem na rocha durante a escalada, que requerem todo um adicional conjunto de conhecimentos para proporcionar a segurança necessária. Uma outra característica relevante da escalada tradicional é sua relação privilegiada com fendas: em razão do maior diálogo com o montanhismo e uma partilha de seus valores, existe aqui uma preocupação bastante presente manter o impacto na rocha e na natureza ao mínimo, o que implica em uma preferência pela utilização de proteções móveis e da escalada em vias que as comportam, que consistem justamente nas que seguem fendas.

A escalada é muito praticada em ginásios onde agarras[8] artificiais são colocadas na parede, buscando emular a experiência da pedra. Estes espaços, no entanto, tendem a ser entendidos pelos escaladores como dedicados somente ao treino e, de maneira geral, é estabelecido que para ser um escalador é necessário escalar em rocha. Assim, a escalada é indissociável do contato com o meio natural. Portanto, embora exista momentos em que esta pesquisa passa pelo ambiente indoor, isto se dá sempre com o olhar voltado para a rocha, desconsiderando em grande medida as dinâmicas específicas do primeiro.

A rocha-escalada

Sobre o que se fala, quando nos referimos a uma rocha? Ora, a relação comumente estabelecida entre ela e um humano tende a ser pautada pela indiferença. Ao humano, ou, mais especificamente e emprestando o termo de Latour, ao moderno, a rocha parece meramente um objeto inerte, sem graça. Enquanto, sem dúvida, ele sabe que cada rocha é distinta, essa distinção é normalmente subsumida na mesmice de uma paisagem, tornando os detalhes da rocha muito pouco relevantes. Ela é, portanto, algo que se encontra dele apartado, onde nada ou muito pouca coisa acontece.

Não é o caso, no entanto, da rocha-escalada; aquelas rochas marcadas por relações estabelecidas com os escaladores. A rocha-escalada é uma coisa distinta inteiramente: ela salta aos olhos, seus detalhes, sua formação, as ranhuras, rachaduras, buracos e platôs se tornam extremamente importantes; ela é respeitada, ela tem vontades, sinceridade, demanda carinho e pedidos de licença. Ela adquire estranhas marcas brancas e pequenos objetos metálicos em sua superfície. Em especial, a rocha-escalada é percorrida incansavelmente, incontáveis vezes.

Como explicar tamanha diferença? Ora, a diferença entre a rocha e a rocha-escalada é uma diferença de olhar. De um lado – o da rocha inerte – temos um objeto, do outro – a rocha escalada –, temos uma coisa, um material. Esta distinção nos é trazida por Tim Ingold, em uma crítica ao modo dominante na sociedade ocidental de ser e estar no mundo, assim como de olhá-lo.

Para Ingold, um objeto é aquilo cujo caráter principal é o fechamento. Todo objeto está fechado no sentido de que está separado do mundo exterior por uma fronteira bem delimitada que vai distingui-lo de tudo que ele não é. Assim, uma rocha só pode ser delimitada em contraposição àquilo que é não-rocha, como insetos, o chão, a vegetação que nela cresce, a chuva e o escalador. Os objetos são fechados também no sentido de que são estáveis; sua objetividade bem definida implica que eles são dotados de uma certa essência, segundo a qual podemos definir, por exemplo, uma rocha. Finalmente os objetos são inertes. São elementos passivos que, quando alvo da obra humana, podem ser alterados segundo uma forma pré-existente no pensamento do sujeito, este uma criatura de ordem totalmente diferente do objeto; o único que pode retirá-lo de sua tediosa existência, fazer com que faça parte de um acontecimento.

Uma coisa, por sua vez, está sempre aberta. Aqui não existem fronteiras entre sujeito e objeto, entre eu e outro, entre a rocha e os insetos, o chão, a vegetação que nela cresce, a chuva e o escalador. Isto porque uma coisa é um agregado de linhas, uma conjunção de acontecimentos que nunca deixam de passar. Nas palavras de Ingold, “Se pensamos cada participante como seguindo um modo de vida particular, tecendo um fio através do mundo, então talvez possamos definir a coisa (…) como um ‘parlamento de fios’” (INGOLD, 2012, p. 29). Ela é aberta, ainda, por ser impermanente por excelência, uma vez que as linhas que a compõem não se esgotam ou são contidas nela, mas a atravessam, dotando-a de um devir constante. As linhas a produzem e continuam produzindo-a, razão pela qual não se pode falar de uma rocha como um objeto a parte, mas somente no contexto das relações em que se insere. É este o sentido da afirmação de Ingold sobre as propriedades dos materiais serem histórias, não atributos.

Assim, quando falamos sobre a rocha-escalada, estamos discorrendo sobre algumas de suas incontáveis histórias; nos referimos a um determinado conjunto de linhas que contribui para uma certa parte dessa construção contínua da rocha enquanto coisa. Mas é somente quando entendemos a rocha enquanto coisa, não como objeto, que nos é possível encará-la de tal forma e nos sensibilizarmos à sua história. Vejamos, portanto, as histórias da rocha inserida na escalada, colocada em relação com o escalador, e como este agenciamento as afeta.

O devir rocha -> rocha-escalada, bem como os devires próprios desta última, têm seu momento inicial na formação de um novo pico de escalada. Em geral, tal formação se dá da seguinte maneira: escaladores encontram rochas com potencial de tornarem-se rochas-escaladas e nela traçam caminhos (vias) pelos quais ascenderão. Estas vias são então divulgadas para demais escaladores, que logo vão ao novo pico para experimentá-las e, ao longo do tempo, criar novas. Encontramos aqui nossa primeira linha: caminhos são gravados na rocha-escalada.

Neste primeiro traço, o da conquista, já nos deparamos com a possibilidade de uma miríade de histórias. A linha em questão nunca é algo dado, se trata de uma construção conjunta de autoria tanto do escalador quanto da rocha-escalada e, em cada caso, varia a intensidade da presença dos autores. Tomemos uma típica via de escalada esportiva ou de bouldering, onde as características da rocha devêm agarras na medida em que a rocha devém rocha-escalada: o escalador traça uma linha que unirá as ditas características em uma sequência dotada de sentido; temos, portanto, um processo claro de co-autoria entre as partes. Se, no entanto, a via é traçada em uma fenda, então o traço do humano não aparece com a mesma intensidade, pois o que se faz aqui é apenas seguir uma linha já existente na própria rocha, anterior ao seu devir-rocha-escalada; a autoria do escalador é menor. Outra possibilidade, embora menos presente por ir de encontro aos valores correntemente afirmados na escalada, é a confecção de vias cavando ou colando agarras nas rochas; aqui a autoria do escalador é mais pronunciada. Há, ainda, o método da conquista: ela foi feita de cima para baixo, rapelando e batendo proteções fixas na rocha? Ou de baixo para cima, escalando e efetivamente conquistando a via? Linhas adicionais que tornam a rocha-escalada centro de intensos embates políticos. Traçar uma linha neste contexto não é um ato trivial, é escolher fazer uma história dentre muitas possíveis.

Figura 1 – Escalando uma fenda.

Uma vez traçada a linha, temos, ainda, a questão da nomeação. Segundo Luisa Carvalho (2013, p. 53),

O nome (…) sempre traz uma ou várias histórias. Pode ser uma homenagem a um lugar, a uma pessoa ou a outro escalador. Pode ser referência a alguma piada ou a algum fato que aconteceu no dia da conquista, uma alusão a um movimento, a uma música, entre muitos outros prováveis motivos.

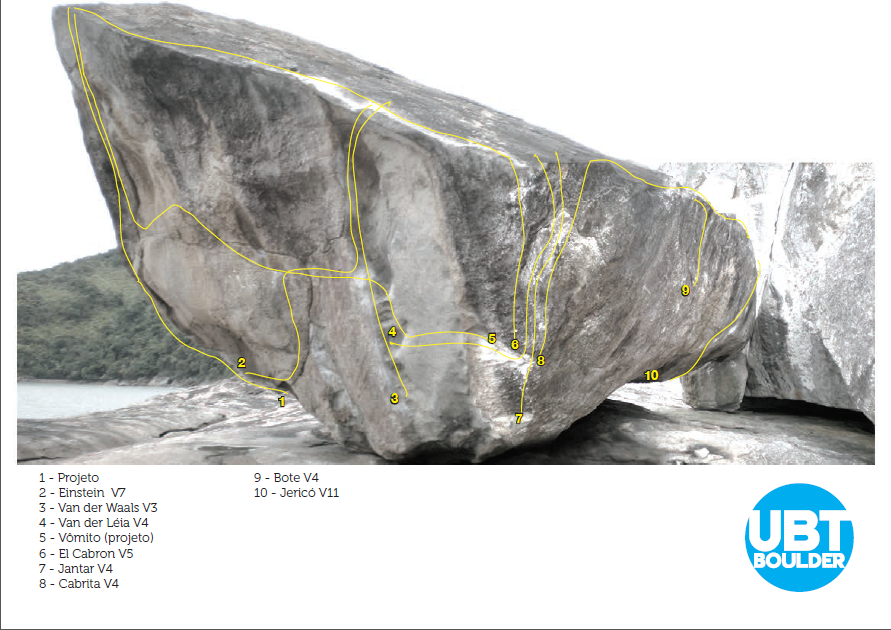

Existem tantos exemplos disto quanto existem vias a serem escaladas. Alguns exemplos interessantes são: a linha de boulder Van Der Waals, localizada na praia da fortaleza em Ubatuba-SP, cujo nome alude às forças de Van Der Waals, responsável pela capacidade das lagartixas de colar nas paredes; o bloco do Cerveró, localizado em Iperó-SP, que conta com dois buracos que se assemelham aos olhos peculiares de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras; a via Curte o Planeta que Você Vive, localizada em Arcos-MG, fruto de uma piada interna que surgiu quando um escalador que estava no chão gritou a um outro que escalava, sem se dar conta que este último subia a despeito de e lutando contra um forte medo de altura, a seguinte frase: “mano, olha pra baixo, curte o planeta que você vive”.

Nada aconteceu ainda além da conquista de uma via e a rocha, tornando-se rocha escalada, já foi alterada profundamente, posto que tudo o que acabo de expor está agora contido nela. Há mais: devir rocha-escalada significa, para esta, alterações físicas. Marcas de magnésio aparecerão, marcando características tornadas agarras. Proteções fixas surgirão na face da rocha. A conquista de uma via implica devires visíveis e invisíveis na rocha.

Figura 2 – Página do croqui da praia da fortaleza. As linhas amarelas, que indicam os caminhos passíveis de serem percorridos pelos escaladores, nos demonstram as gravuras oriundas da co-produção entre escalador e rocha.

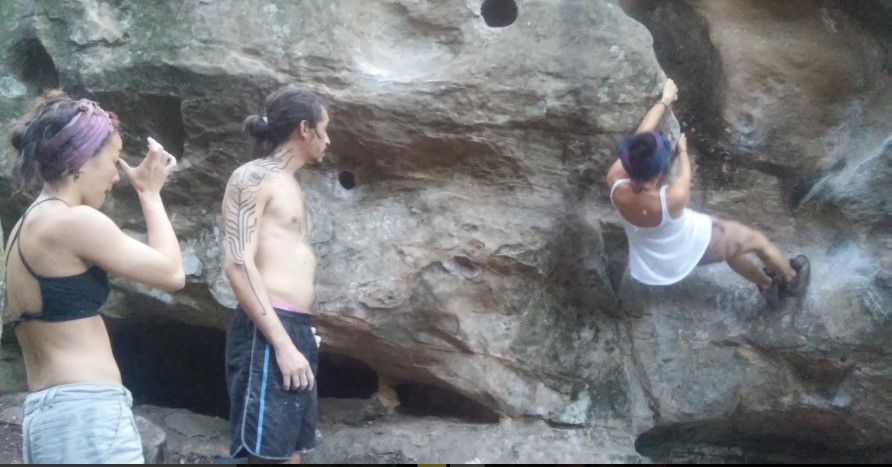

Figura 3 – Escaladora participante do grupo responsável pela construção do pico de bouldering de Iperó demonstrando a outros escaladores uma das linhas de boulder do local. Linhas são tornadas mais vivas através de seu compartilhamento.

Passemos ao momento seguinte, em que uma nova via passa a ser escalada pelos demais escaladores. Aqui, àquela primeira linha, formada no momento da gravura de uma via na rocha, serão adicionadas uma série de novas características. Na medida em que se a escala, a depender das relações que serão estabelecidas nas diversas escaladas, ela passará a ser caracterizada como “dura”, “clássica”, “na promoção”, “exposta”, “futurística”, o que por sua vez interferirá nas relações seguintes a serem estabelecidas: o quanto ela é procurada, o significado de encadená-la. Ainda, agarras serão desgastadas ou quebradas, marcas de magnésio serão refeitas ou adicionadas. Em suma, o ato de escalar vias simultaneamente as revive, pois repete as linhas traçadas pelos conquistadores, e as dá uma nova vida, pois (re)insere-as no mundo de uma maneira distinta daquela do conquistador, engendrando novas particularidades que serão específicas a cada uma; novas linhas se conjugam à primeira, engendrando novos devires.

Trazer uma via de volta ao mundo é central, pois uma via de escalada, e, por extensão, a rocha-escalada enquanto tal, não podem existir senão neste contexto específico. O agenciamento entre escaladores e rocha-escalada tem um caráter efêmero e, se não for renovado constantemente, será preterido em favor de outros: o acúmulo de terra, a presença de animais e vegetação. Não restará aí senão sua memória na forma de chapeletas, as intervenções mais permanentes (que, deve-se salientar, não existem em todas as vias). Mesmo estas também não poderão ser inseridas novamente na escalada, pois a proteção que oferece tem prazo de validade.

Em contrapartida, em vias que são frequentemente escaladas, o agenciamento aparece com força total. Ela tende a estar livre dos elementos citados acima (acúmulo de terra, etc.), costuras são frequentemente deixadas nela, as marcas de magnésio se tornam tão presentes que se torna possível mesmo falar de uma linguagem do magnésio. O escalador Adam Ondra discorre em uma entrevista sobre como as marcas de magnésio se comunicam com ele, ajudando-o em suas tentativas de escalada a vista (encadenar uma via na primeira tentativa, sem receber betas[9]):

Saber alguns truques, como a linguagem do magnésio, te ajuda bastante. Algumas pessoas olham para um bidedo ou um reglete e elas não sabem se pegam com a mão direita ou com a esquerda. A linguagem do magnésio muitas vezes te fala qual mão você deve usar, por causa do polegar. Então, se tem um reglete e embaixo dele tem uma marca branca e grande do dedão, então é obviamente de mão direita e não de mão esquerda (EpicTV Climbing Daily. Tradução livre).

Temos aqui algo como uma grande brincadeira de telefone sem fio. A rocha passou para Ondra o recado de outros escaladores: “pega com a direita, cara”. As marcas de magnésio sinalizam para uma reunião que ocorre na rocha-escalada mesma, onde se fazem presentes, ao mesmo tempo, os escaladores que estão a escalar, os escaladores que escalaram e, claro, a própria rocha-escalada.

Figura 4 – Marcas de magnésio na rocha-escalada. Linha de boulder “Pelo Sertão” na praia da fortaleza.

A história não é contada em sua integralidade se nos ativermos somente às linhas extrínsecas que afetam a via de escalada. O processo ocorre também em sentido inverso: a partir dela, muitas outras linhas se formarão e a extrapolarão. Com efeito, e exploraremos isso mais a fundo na segunda seção, na medida em que cada escalador desenvolverá uma relação única com cada via, seja de desafio, de êxtase, de frustração, de tédio, de raiva, entre muitos outros, podemos afirmar que existirá, em uma dada rocha-escalada, uma quantidade de linhas incontável, idêntica à quantidade de escaladas.

A rocha-escalada adquire, ainda, uma série de outras qualidades. Ela é sincera quando mostra sem rodeios ao escalador suas limitações. Com ela tecem-se relações que remetem a amizades agonísticas entre seres humanos, como demonstra o relato de Luiz: “A pedra bate em mim, eu bato de volta e no final todo mundo se ama”. Ela é, enfim, um ser dotado de vontade e ao qual se deve respeito, algo que Jéssica ilustra muito bem:

Eu tento olhar a rocha com muito respeito porque o pico de escalada e a rocha é o lugar que vai permitir você praticar aquele esporte que você tanto ama. Uma vez eu terminei uma escalada bem alta, que eu tinha ficado com muito medo, mas consegui chegar até o final. E quando eu cheguei ao final, o meu seg falou: ‘agora dá um beijinho na rocha e agradeça a ela por ter te concedido essa escalada’. E foi uma coisa que na hora fez muito sentido sabe? Realmente pareceu que eu tava entregue. É uma coisa muito engraçada, mas eu sinto que às vezes o pico de escalada te acolhe (…) o próprio lugar, sabe? Eu acho que quando você se entrega a rocha te acolhe e a escalada flui. A natureza, eu acho que ela é viva, ela tem uma vibração e ela te renova se você permitir. Eu tenho muito respeito por essa possibilidade e acho que a rocha tem muito a ver com isso. Eu não acho que eu mando nela, eu acho que é o contrário, eu tô pedindo uma permissão pra ela, tipo “oi, tudo bem? Posso subir?”.

O escalador

O escalador, da mesma forma que a rocha-escalada, também deve ser entendido como “coisa”, como emaranhado de fios. A única maneira de defini-lo é no contexto das relações em que ele se insere através do agenciamento “escalada”, dentre os quais a relação com a rocha-escalada é fundamental, visto que não se é “da escalada” sem que se frequente os picos.

Esta afirmação se torna tanto mais forte na medida em que a escalada exige entrega às suas intensidades específicas. De fato, alguém só se torna escalador na medida em que se deixa ser capturado por este fluxo e se abre aos devires que ele produz. Como coloca Japa:

É difícil explicar né mano? É fácil explicar esporte, mas escalada é estilo de vida e estilo de vida é foda explicar. Eu visto, como, durmo, tudo escalada. E quem eu conheço também. É difícil alguém simplesmente fazer no fim de semana porque curte ou porque faz bem.

Vemos, portanto, que, da mesma maneira que a rocha-escalada, o escalador é fruto das e se constrói com as histórias das linhas. Tentarei, então, seguir algumas destas histórias.

O mais saliente aspecto do processo de devir-escalador consiste nas mudanças do corpo. Com efeito, a construção de um escalador é também uma construção corporal, na medida em que as linhas específicas da escalada se traduzem em atributos físicos que se afixam no primeiro, como que expressando as relações de que faz parte. Estas mudanças têm variados graus de perenidade, podendo ser tão breves quanto um roxo na perna – fruto de uma batida – e tão permanentes quanto uma cicatriz.

O primeiro elemento desta construção corporal que nos chama a atenção diz respeito ao porte físico. O escalador necessita ser forte, porém leve. Esta exigência, em conjunção com os efeitos físicos do ato mesmo de escalar, tende a redundar em corpos bastante musculosos, porém esbeltos. É claro, a escalada não é uma prática exclusiva a estes corpos, mas a confecção corporal que aí ocorre se dá neste sentido.

Em segundo lugar, temos os calos. Estes aparecem nas mãos e nos dedos nos pés. O primeiro caso é fruto do ato de segurar as agarras tanto do ginásio quanto da pedra. Em se tratando da relação escalador<->rocha escalada, os calos da mão expressam seu caráter agonístico, na medida em que a rocha-escalada agride o corpo do escalador, formando-o enquanto tal no processo. Já o segundo se origina do uso frequente de sapatilhas menores que os pés e, portanto, bastante apertadas – muitas vezes preferidas pelos escaladores em razão de ganhos de precisão na pisada. As sapatilhas utilizadas por grande parte dos escaladores são de numeração inferior àquelas de seus calçados cotidianos. Por vezes, esta preferência se apresenta de forma drástica, como escolher uma sapatilha 4 números abaixo da numeração usual. Esta prática agride os pés, fazendo com que, com o tempo, se formem calos.

Os calos são elementos centrais na formação do escalador. Como se formam lentamente, eles indicam experiência. Indicam também que o escalador tem contato com a pedra, uma vez que esta, via de regra, é mais agressiva às mãos do escalador que as agarras de resina do ginásio, especialmente no caso de formações rochosas feitas de materiais como granito. Ao mesmo tempo, eles tornam o escalador mais resistente, pois significam que a dor nas mãos e nos pés, própria de uma sessão de escalada, se apresentará menos intensamente e mais tardiamente. Mais além, o sofrimento envolvido em sua formação tem dimensões de um rito de passagem: suportar a dor demonstra o compromisso com a escalada. O corpo do escalador é implicado em algo que o perpassa.

A importância dos calos aparece em um pequeno texto em um blog de uma escaladora, que também traz a foto abaixo, do qual reproduzo alguns trechos:

Os calos são um mistério, desde o dia que comecei essa empreitada venho desejando essas pequenas bolhas duras e grossas nas minhas mãos, de certa forma até as cultivava, na minha cabeça calos deixariam minhas mãos menos escorregadias e mais resistentes na hora de escalar. De repente me vejo na situação oposta, abandonando a via na metade com a mão doendo e um tampo aberto…

Intrigada, pergunto para alguém mais experiente “calos, o que fazer com eles?”, o escalador me olha com um sorriso meio quebrado e diz “Se você realmente quer escalar vai ter que conviver com eles, não tem o que fazer… Ou você escolhe largar a prática…”

Olhei ao meu redor e vi que a maioria ali já tinham (sic) feito sua escolha e todos pareciam contentes e satisfeitos com seus calos (ALMEIDA, 2012).

Figura 5 – Mãos de uma escaladora após uma sessão de escalada

Finalmente, temos os roxos e as cicatrizes, marcas breves ou perenes do contato com a rocha-escalada. Os roxos são de interesse particular, uma vez que, além de muito frequentes, eles sinalizam uma relação recente com a pedra. Um escalador comumente volta de uma trip de escalada ostentando diversas destas marcas em seu corpo, especialmente em suas pernas e braços, rapidamente traduzidos por outros escaladores como frutos do contato com a pedra. Os roxos, assim, em razão de seu caráter chamativo e passageiro, se apresentam como breves relatos de uma relação.

Este aspecto corporal do devir-escalador traz uma particularidade bastante interessante: ele subsiste, em grande medida, somente enquanto o escalador está inserido de fato nos fluxos da escalada. Isto porque – com exceção das cicatrizes, que, no entanto, não tendem a ser ostensivas ou numerosas – tais mudanças são pouco resistentes ao tempo, tendo sua permanência condicionada ao envolvimento efetivo com a prática – os calos e roxos desaparecem, findo o contato com as pedras, e os músculos perdem tônus com o cessar de seu exercício. Assim, o corpo do escalador expressa sempre não linhas que passaram, mas linhas que estão passando.

Voltemo-nos agora para outro devir que, embora ainda corporal, se apresenta de maneira menos saliente, pertencendo mais ao domínio das técnicas corporais. Marcel Mauss, no clássico texto “As técnicas do corpo”, fala sobre as diversas maneiras pelas quais os seres humanos servem-se de seu corpo e como tais maneiras são adquiridas em relação a um determinado contexto cultural e social (MAUSS, 2003). Algo neste sentido ocorre com o escalador, na medida em que as técnicas e movimentações exigidas pela rocha-escalada se inscrevem nele. Esta inscrição, no entanto, ocorre de uma maneira particularmente radical, na medida em que muito frequentemente o escalador passa a aplicá-las fora do contexto da escalada. Em minha entrevista com Japa, comentei esta mudança que percebi ter sofrido como resultado da prática: estava procurando agarras em todos os lugares. Sua resposta foi a que se segue: “Se você perceber isso dentro dos escaladores, você vai ver que todos fazem. Sempre que você encostar em algo você vai buscar a melhor pega. Tem um reglete aqui, uma pinça aqui, aqui dá pra juntar, isso tá dentro do seu inconsciente mesmo”.

Portanto, as técnicas corporais adquiridas com a escalada não são meramente instrumentais, mas alteram a relação mesma do escalador com seu meio, tornando tudo possível objeto de escalada. Um vídeo promocional da marca Mitsubishi com o escalador Felipe Camargo, em que este escala a Ponte Estaiada de São Paulo, explora e ilustra esta questão, alternando imagens do escalador na pedra e em ambiente urbano, operando uma transição de imagens em que os movimentos corporais do escalador na cidade espelham aqueles que ele realiza na pedra[10].

Somos aqui remetidos à forma particular pela qual o escalador interage com seu meio. Ver agarras em tudo é algo subsidiário de uma visão afinada aos detalhes que é necessária na escalada, tanto para encontrar os posicionamentos e agarras certas quanto para enxergar possibilidades de rotas pela rocha. Devir-escalador é também tornar o olhar molecular, contrapondo-se à forma hegemônica deste último, afeita somente a molaridades, a um tipo de visão que se volta aos grandes conjuntos, que subsume os detalhes a um todo homogêneo. É mediante este devir que se torna possível um olhar à rocha (objeto, molar) que a percebe como rocha-escalada (coisa, molecular). Acerca disto, Jan nos oferece um relato interessante:

A pedra antes de eu escalar era uma parte da montanha, da paisagem. Daí quando você começa a conhecer as possibilidades que a pedra pode te oferecer enquanto desafio, você enxerga ela diferente. No sentido de “será que daria pra subir ali?”. Aí você vai olhando as partes dela, as inclinações. (…) Eu, com minha família lá em Barcelona, a gente vai nos invernos em uma casa que tá perto de muita pedra. E depois que eu comecei a escalar eu comecei a brisar em todas as possibilidades que tinha de escalada e fui lá ver e tinha chapeletas cara! Tinha vias lá e tava perto de casa, mas não percebi até começar a escalar.

Existem, ainda, devires de ordem não-corporal. Em uma de minhas primeiras escaladas, no ginásio de Japa, este me disse que “as pedras formaram meu caráter muito mais que muita gente”. Indaguei, durante nossa entrevista, o que ele queria dizer com isso, ao que ele respondeu: “Minha forma de agir perante a vida tem tudo a ver com a escalada”. Sua relação com os eventos de sua vida, em especial no que tange desafios e dificuldades, são vistos sempre à luz “do caminho da escalada”. Isto porque, para ele, não há diferença entre os perrengues que se passa na rocha, entre o desafio de encadenar uma via, de subir um grau de dificuldade, e as dificuldades e desafios que encontra em sua vida pessoal. Assim, a postura de constante superação de dificuldades que a escalada exige é a mesma carregada para além dela:

Nas suas decisões, ou nas coisas ruins que acontecem na sua vida, ou nos seus momentos de superação, a primeira coisa que aflora dentro de mim é de fato a parada do escalador. Por eu buscar isso daí dentro da escalada. O desafio, vencer a mim mesmo, conseguir me manter controlado e consciente sob pressão e situações adversas. E a vida pra mim é isso. Ela te coloca situações adversas e você demonstra quem você é.

Além deste “aprendizado pela rocha”, são constantes os relatos de autodescobrimento oriundos da relação com a rocha-escalada. O relato de Jéssica vai justamente neste sentido:

Eu tive que me descobrir assim, sabe? E eu acho que todo mundo passa por isso. Você não vai conseguir dar o seu melhor se você não estiver em contato com você mesmo. Porque como você vai saber onde você pode chegar se você não faz ideia de quem você é? Como que você vai tá no controle da situação? Acho que pra você escalar com entrega total e você se esforçar ao seu máximo, você tem que estar tomando atitudes conscientes, você tem que estar no controle, decidir o que fazer, tem que ter sua estratégia (…) não é um esporte onde você nem sabe o que está fazendo e de repente você consegue (…) você acaba tendo aquele diálogo com você mesmo que talvez não aconteça em outros momentos do seu dia. Quando você tá na escalada você se volta pra você mesmo.

É, portanto, em razão destes elementos que podemos afirmar que o escalador é uma formação particular que acontece mediante inserção nos fluxos próprios do agenciamento escalada. Ele é fruto direto do contato com linhas que só aí se produzem. Assim, da mesma maneira que a rocha-escalada não pode existir fora do fluxo da escalada e de sua relação com o escalador, este não pode existir senão da mesma maneira: em conjunção com a rocha-escalada, conjunção esta mediada pelo referido fluxo.

A escalada contra o objeto: reativando o animismo?

Escreveu-se as histórias do escalador e da rocha-escalada, estas que os construíram e constroem dentro do agenciamento da escalada. O que vimos, de fato, é um movimento de coprodução entre estas partes, na medida em que escalador produz rocha-escalada e rocha-escalada produz escalador. Resta agora chamar a atenção a uma questão particular, que diz respeito também à formação do escalador e que parte da capacidade da escalada de colocá-lo frente à arbitrariedade da concepção de objeto.

Segundo Ingold, a noção de objeto, assim como sua separação do sujeito e passividade em relação a ele, remete ao modelo hilemórfico de Aristóteles, para quem o objeto é matéria passiva que será moldada pelo sujeito, segundo uma forma que se encontra a priori em sua mente. Esta relação com o mundo é bastante central em nossas experiências enquanto modernos e ocidentais. Isto não se altera no caso dos escaladores (dentre os meus entrevistados existem, notavelmente, dois pós-graduados na área de engenharia. Como se sabe, a ciência moderna é inteiramente orientada pela separação sujeito-objeto do modelo hilemórfico).

A prática da escalada os coloca, no entanto, em uma constante tensão com esta concepção, na medida em que torna muito difícil pensar a rocha como objeto inerte e à mercê do sujeito-escalador, assim como torna nebulosa a fronteira entre ambos. Para um escalador, como se viu, a rocha-escalada é tão viva quanto ele; ela age sobre, bate, forma caráter. Além disso, na medida em que o escalador carrega consigo as experiências e os aprendizados oriundos da rocha, ao mesmo tempo que deixa parte de si nela, seja na forma do investimento emocional, seja na forma de uma via aberta (quando o escalador, bastante literalmente, se inscreve na rocha), onde se localiza a separação entre ambos?

Isto sugere que o que se constrói aqui é uma relação peculiar. Para além, o escalador tem consciência de sua relação atípica com a rocha e por vezes identifica-se como um certo corpo estranho, à margem da normalidade. Ele está sempre sentindo “a fumaça que paira sobre suas narinas”[11], nos termos de Isabelle Stengers. No entanto, uma vez que o escalador ainda é um moderno, no sentido dado por Bruno Latour, o sentir a fumaça desemboca em um estranhamento de si (aparente nas diversas vezes em que escaladores se caracterizam como “loucos”) e na identificação de um certo caráter animista em suas relações com a rocha.

Algumas ilustrações deste diagnóstico podem ser oferecidas. A primeira, relativa à “loucura” que os escaladores atribuem a si, nos remete ao histórico momento da primeira ascensão da Dawn Wall, o mais desafiador trecho da formação rochosa El Capitan no Parque Nacional de Yosemite, empreendida por Warren Harding e Dean Caldwell em 1970. Tal ascensão durou 27 dias, período este em que os escaladores residiram na parede, sem retornar ao chão, enquanto tentavam a conquista, tendo inclusive recusado tentativas de resgate por parte da Guarda Florestal. Após atingirem o cume, um repórter lhes indagou: “Por que, em nome de Deus, vocês escalam montanhas?”. Ao que Harding responde: “Porque nós somos loucos! (risos) Não pode haver outra razão” (CBS EVENING NEWS, 2015).

Ilustrações da identificação de um certo animismo, por sua vez, estão nos seguintes momentos que presenciei, estes que, embora menos icônicos, são igualmente interessantes. Surgiu recentemente uma piada na internet, que consistia em remover os escaladores de fotos de escalada, deixando somente os segs, o que resultava em algo similar a uma cena de adoração de pedras[12]. Comentando sobre esta piada, alguns escaladores do GEEU chegaram ao seguinte consenso: “mas é isso que a gente faz mesmo! Somos adoradores de pedras”. O outro caso se me apresentou em uma das vezes em que, juntamente com outros membros do GEEU, fui escalar na Pedreira do Garcia em Campinas. Em uma das vias que escalamos, haviam coisas que foram identificados pelos escaladores como trabalhos, talvez feitos por praticantes de religiões de matriz africana. Chester, um dos escaladores, se incomodou e disse: “poxa, acho que é um pouco de falta de respeito conosco. Olha o que fizeram com a pedra”. Jan, então, lhe respondeu: “cara, olha o que a gente faz com a pedra!”, equiparando, assim, as duas práticas.

“Eu sou louco, estabeleço relações animistas”. Um primeiro momento de ceticismo quanto às possibilidades de contraposição ao domínio do objeto é justificável, visto que, como Stengers afirma, são justamente observações como estas que “trazem com elas o poder de nos tornar reféns: você realmente acredita em… [uma rocha sincera]?” (STENGERS, 2017, p. 8). No entanto, conjuntamente a esta hesitação moderna, há uma ação absolutamente afirmativa: a “loucura” e o “animismo” (o agenciamento, em suma) são celebrados, uma vez que é justamente nesse desajustamento, nessa marginalidade, que o escalador se encontra realizado. É uma questão sensível, facilmente sobreposta aos esquemas modernos de consciência. Talvez não se saiba explicar o que se sente, mas sem dúvida sabe-se o que se sente[13]. É em razão disso que na entrevista acima mencionada, imediatamente após a afirmação de insanidade por parte de Harding, Caldwell adiciona: “É muito difícil de dizer por que você faz algo como isso. Há um sentimento de felicidade que te toma e que é bastante poderoso. A pessoa se sente quase explodindo” (CBS EVENING NEWS, 2015). Estamos diante, portanto, de um uso do animismo pelos escaladores que se aproxima do pragmatismo contido na proposta de Stengers da reativação o animismo: utiliza-se do termo pejorativo, mas o que se efetiva não é da mesma ordem das práticas modernas que hierarquizam, isolam e dominam. Animismo e loucura se tornam apenas nomes atribuídos a uma arte rizomática (CBS EVENING NEWS, 2015, p. 15). Em suma, ainda que o escalador pense o animismo como um moderno, aquele que denuncia o fetichismo do outro, sua prática se dá nos termos do animismo de Stengers. Esta ambiguidade é potente, porque o fetichista é sempre “outro”, este que, entretanto, neste caso é “eu”. O estranhamento supramencionado é, portanto, parte deste devir-outro do escalador que, ao identificar-se como fetichista, percebe que não há fetiche, mas somente fe(i)tiche.

Temos, portanto, uma relação que implica na rejeição do objeto, de uma suposta inércia dos não-humanos, ao mesmo tempo que na afirmação de uma forma bastante peculiar de se relacionar com o meio e estar nele. A conclusão implicada é a de que falamos, não apenas nesta seção, mas ao longo do texto, da maneira própria dos escaladores de reativar o animismo, ou seja, de reconhecer o poder que o meio tem de contaminar, de regenerar o meio do envenenamento causado pelas separações implicadas na concepção de objeto e na cosmologia que ele carrega consigo e de recuperar a capacidade de honrar as experiências que nos animam e nos fazem testemunhar o que não somos nós (CBS EVENING NEWS, 2015, pp. 10-11). Escalar é perder-se no meio, ser por ele absorvido, mas também afirmar-se nele enquanto ele se lhe afirma.

Resta-nos agora entender para onde essa reativação pode nos levar. Exploraremos a seguir as possibilidades de aliança entre as partes analisadas, bem como suas possíveis implicações, indagando em que medida extrapolam o contexto da escalada e apontam para novos modos de vida em um mundo em ruínas.

Fazer cosmopolíticas na rocha

A relação entre humanos e não-humanos, desde a inauguração do período capitalista, tem sido mediada pelas lentes do progresso e da instrumentalização[14]. A crença na promessa da progressão como destino humano, ubíqua no ocidente do século XX e ainda bastante aceita atualmente, malgrado certo ceticismo que lhe é direcionado, tanto justifica quanto promove a subjugação dos não-humanos. Não importa o quão radical é a intervenção, ela é um dever, pois a marcha não pode parar. O olhar que não vê neles senão insumos ou obstáculos a serem removidos os priva de toda agência, deixando assim o caminho livre para sua disponibilização: não são senão recursos para serem utilizados. Como coloca Anna Tsing (2015, p. 26), “Progresso é uma marcha adiante, atraindo outras temporalidades a seus próprios ritmos. Sem este ritmo principal, pode ser que notaríamos outros padrões temporais”.

Ora, muito deste ceticismo acima mencionado advém justamente das consequências desta maneira de nos relacionarmos com o mundo e com aqueles que o povoam, estas que nos têm demonstrado de maneira bastante clara seu caráter violento e insustentável. A perplexidade que daí decorre, que Stengers (2018, p. 447) denomina o “pavor” que pergunta “o que nós estamos fazendo?” e que é o ponto de partida da proposição cosmopolítica, é sintetizada em no belo poema Adeus a Sete Quedas, escrito por Carlos Drummond de Andrade quando de sua inundação, do qual reproduzo alguns versos:

Sete quedas por mim passaram,

E todas as sete se esvaíram.

Cessa o estrondo das cachoeiras, e com ele

A memória dos índios, pulverizada,

Já não desperta o mínimo arrepio.

Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes,

Aos apagados fogos

De Ciudad Real de Guaira vão juntar-se

Os sete fantasmas das águas assassinadas

Por mão do homem, dono do planeta.

[…]

Vinde povos estranhos, vinde irmãos brasileiros de todos os semblantes

Vinde ver e guardar

Não mais a obra de arte natural

Hoje cartão-postal a cores, melancólico,

Mas seu espectro ainda rorejante

De irisadas pérolas de espuma e raiva,

Passando, circunvoando,

Entre pontes pênseis destruídas

E o inútil pranto das coisas,

Sem acordar nenhum remorso,

Nenhuma culpa ardente e confessada.

(“Assumimos a responsabilidade”

Estamos construindo o Brasil grande!”)

E patati patati patatá… (…) (ANDRADE, 1982).

Para Donna Haraway, este momento ruinoso e de perplexidade faz surgir a necessidade, mas também a possibilidade, de coalizões entre pessoas e demais criaturas, de modo a possibilitar a resistência e ressurgência dos meios danificados. Uma coalizão deste tipo só é possível, para a autora, através de um reconhecimento de que todo “fazer” é necessariamente um “fazer-com”, ou seja, que criação e existência não são possíveis sem o entrelaçamento de criaturas que por toda parte ocorre; noutras palavras, não há autopoiese (criação autônoma), somente simpoiese (criação conjunta). É somente rejeitando a visão autopoiética do progresso, que quer os seres humanos como os únicos capazes de criação, sendo todas as outras criaturas inferiores e, por isso, disponíveis a ele, que podemos reforjar as alianças destruídas de modo a nos tornarmos capazes de viver bem e viver-com em nosso planeta danificado (HARAWAY, 2016).

Como podemos pensar a escalada neste contexto de dano e de necessidade de (re)forjar alianças? A quem ela se filia? Pode ela contribuir para uma nova ética que aparece não somente como necessária, mas cada vez mais urgente? Como veremos, as respostas a estas questões contêm uma certa ambiguidade.

A escalada filia-se à tradição do montanhismo, inaugurada em 1786 com a conquista do Mont Blanc, à qual se seguiram diversas outras conquistas. Neste primeiro momento, as ascensões eram feitas em um contexto sócio-político que as implicava em uma série de questões, notavelmente o nacionalismo e a ciência. Com efeito, estas primeiras conquistas tinham um objetivo exploratório-científico (a grande maioria dos primeiros montanhistas pertencia à comunidade científica), ao mesmo tempo que eram objeto de cobiça por nações, uma vez que eram emblema da superioridade dos humanos, ou, mais especificamente, dos cidadãos, sobre a natureza (LARA, 2018, pp. 39 e 42-43). Se voltamos, portanto, a esta espécie de “marco zero” da escalada, percebemos uma forte implicação com o progresso, com a hierarquia entre humanos e não-humanos. O uso contemporâneo do termo “conquista” na abertura de novas vias de escalada remete exatamente a este contexto.

No entanto, as relações com a rocha e seu entorno que são contemporaneamente afirmadas no meio, e que foram afixadas em “valores da escalada”, são radicalmente distintas. Dentre os valores afirmados pela União Internacional das Associações de Alpinismo (UIAA), aos quais subscrevem no Brasil tanto a entidade nacional (Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada – CBME) quanto as federações estaduais, destaca-se a proteção da fauna e flora local, o que implica na exortação à ausência de distúrbios aos animais e seus ninhos, que não devem ser retirados de seus ambientes ou ameaçados de qualquer forma, a não desmatar e poluir, a manter-se na trilha de modo a não gerar perturbações, entre outros. Destaca-se também o respeito à rocha: sempre que possível, deve-se privilegiar proteções móveis (ou seja, retiráveis) sobre proteções fixas, mantendo a alteração da rocha ao mínimo; na mesma linha, cavar ou colar agarras são consideradas como más práticas. Assim, o ser humano é aqui entendido não como um conquistador que desafia e vence a natureza, mas enquanto algo que deve se compor com os ecossistemas locais, neles se entremear e não sobrepor[15].

Ora, como já vimos, a relação que o escalador contemporâneo tende a estabelecer com a rocha também privilegia um questionamento da visão instrumentalista que nos trouxe ao ponto em que nos encontramos. A isto vêm se compor estes valores preservacionistas, tornando a escalada uma potencial força que resiste aos avanços do capital (ao menos o capital que buscaria transformar a rocha e seu entorno um objeto a ser inserido enquanto insumo no ciclo de valorização) em seus espaços.

Adiciona-se a isso sua contribuição no sentido de trazer de volta à vida certos espaços arrasados. Escaladores povoam pedreiras desativadas por toda parte, as fazendo igualmente devir rocha-escalada. Poucas coisas refletem a violência do progresso, da instrumentalização dos não-humanos e do capital quanto uma pedreira desativada: ali, a rocha foi integralmente tornada recurso, explodida, minerada e, quando sua utilidade se encerrou, abandonada. Escaladores a povoam e estabelecem ali um espaço de criação conjunta, de confecção de linhas, fazem correr lá novos fluxos. À maneira dos coletores de matsutake engendrando agenciamentos nas ruínas das florestas industriais de Oregon, conforme narrado por Tsing, os escaladores estabelecem efervescências onde o capital havia deixado restos de destruição.

Não se pode, entretanto, afirmar que a existência destas perspectivas e maneiras de se relacionar com a rocha e seu entorno abrange a comunidade de forma generalizada. De fato, respondendo à minha indagação acerca das potencialidades da escalada para aprender a habitar o mundo, Genja, Marisa e Beatriz me colocaram a seguinte provocação: “O que é essa escalada que você está falando? Existem muitas escaladas”. Para eles, a efetivação destas potencialidades não é dada e depende de outros fatores, como a própria pessoa, ou o grupo de que ela faz parte. Não há, portanto, uma relação necessária entre ser escalador: “Nem todo escalador tem esse olhar ambiental, pro meio, sabe? Um olhar de respeito, um olhar de que ‘eu tô num território que não é meu, apesar de eu fazer parte’, não tem o mesmo cuidado”. Ainda segundo o grupo, esta carência de um “olhar ambiental” tem se tornado mais presente na medida em que o esporte se populariza e proliferam as academias de escalada, que formam escaladores por vias distintas das tradicionais:

A gente vê que de um tempo pra cá vem vindo uma galera que conheceu a escalada primeiro em academia, isso eu acho que é um grande diferencial. O pessoal de São Paulo… [uma experiência que é] puramente resina, entendeu? Quando eles chegam na rocha eles têm um outro comportamento, eles veem a escalada de um jeito diferente da gente que começou mais ou menos na rocha. (…) eu acho que não só em São Paulo, mas nas capitais, Belo Horizonte. Você chega na Serra do Cipó, meu, é nítido. A galera que escala lá nas academias e que tá indo pra rocha pra mandar os projetos lá e foda-se o que tá ao redor, foda-se natureza, é o projeto, [é diferente da] galera que começou a escalar há mais tempo e mesmo que já frequente a academia tem aquela relação diferente com a rocha.

Esta fala aborda um fenômeno que aparece como uma tendência em curso no meio da escalada de maneira geral: prática antes exclusiva a aventureiros, a pessoas desprendidas dos padrões de conforto e consumo da modernidade, ela agora tem se popularizado e urbanizado, se tornado mais acessível a pessoas que não desejam abandonar seu cotidiano; em uma palavra, cada vez mais se torna possível entendê-la como hobby, o que se dá em detrimento da escalada enquanto “estilo de vida” que abordamos acima[16]. A proliferação de academias de escalada indoor é sintoma dessa mudança que coloca em tensão duas maneiras de escalada e, subsequentemente, duas maneiras de viver e se relacionar ao meio.

Na entrevista que me concedeu, Diego de Lara afirmou que essa questão é central, visto que, embora a escalada possa ser entendida como uma prática de mínimo impacto, o comportamento do escalador é fundamental para o não agravamento de tal impacto. Em sua visão, a popularização, enquanto positiva para o esporte, têm se dado em detrimento dos valores da escalada: “eu acho que o x da questão tá aí, a coisa começa a crescer de uma maneira que esses valores começam a ficar meio sem divulgação ou meio sem acesso”. Portanto, caberia encontrar os meios de intensificar a divulgação dos valores, para que a prática não se dê em detrimento do meio em que é praticada:

Eu acho que as coisas têm que ser feitas de uma forma mais organizada, mas não no sentido de regras proibitivas. É um zoneamento do bom senso ambiental, das boas práticas ecológicas. Porque quer queira ou não, o montanhismo e a escalada estão diretamente ligados à ideia ecológica (…) [que] é um valor humano que todo ser humano devia ter.

É possível traduzir esta questão enquanto um impasse que se desenvolve em meio à inserção daquela cosmovisão que é informada por noções como progresso, objeto, hierarquia entre humanos e não-humanos em espaços que buscavam dela se afastar. Tal impasse tem gestado uma nova urgência no meio: para os escaladores que se aliam às tradições refletidas nos valores da escalada, trata-se de afirmar aos demais a dimensão propriamente cosmopolítica das relações entre escaladores e rochas; que existem agentes que somos educados a não notar, mas que devem ser notados: a rocha, a fauna e a flora em seu entorno, todo o sistema que existe nos picos. A política na escalada, ou seja, os valores éticos que devem ser afirmados, os tipos de relações que serão estabelecidas com os meios que se povoa, de embates em torno de como abrir vias, como tratar a rocha, etc., deve ser uma cosmopolítica, uma cosmopolítica na rocha, com a rocha e todos os demais agenciamentos que aí ocorrem. Trata-se de um debate que deve ser estabelecido não somente entre humanos, mas também entre humanos e não-humanos.

De certa forma, a chegada da novidade da popularização representa a um só tempo um risco e uma possibilidade: podem prevalecer tanto a visão pela aliança com a rocha e seu entorno quanto aquele olhar à rocha que a toma por um instrumento de diversão descomprometida. O escalador “moderno”, em seu contato com os deslocamentos próprios da prática e que caracterizam também muitos daqueles que povoam o meio, tem a possibilidade de adquirir um novo olhar, mas a efetivação da possibilidade é contingente. Aqui, o papel do escalador “tradicional”, por assim dizer, é análogo ao do idiota a que Stengers se refere em “A Proposição Cosmopolítica”, na medida em que se trata de alguém que “resiste à maneira como a situação é apresentada, cujas urgências mobilizam o pensamento ou a ação” (STENGERS, 2018, p. 444). Com efeito, ele afirma: “acalme-se, desacelere e considere todas essas outras coisas que estão a seu redor”.

Temos, portanto, uma coalizão que é muitas vezes efetiva e outras vezes potencial. Entre o escalador e a rocha-escalada existe a possibilidade de uma aliança, de um fazer-com que carrega uma visão que interessa do ponto de vista de aprender a viver no planeta danificado. Para Mason Voehl, a inserção da escalada no mainstream é interessante exatamente porque tem o potencial de espalhar essa visão (VOEHL, 2018). Se se trata de uma crença ingênua ou não, ainda está em aberto. Talvez seja possível afirmar que o papel da escalada ainda é incerto, sendo o atual momento de popularização da escalada uma encruzilhada onde se definirá se seu potencial como resistente ao processo de arruinação do planeta e aliado à sua ressurgência se efetivará ou passará à história como algo que poderia ter sido.

Bibliografia

ALMEIDA, Natália. Mãos calejadas, por que?. Disponível em: https://360extremes.wordpress.com/2012/02/04/maos-calejadas-por-que/. Acesso em: 18/02/2019.

ANDRADE, Carlos D. Adeus a Sete Quedas. Disponível em: http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond30.htm. Acesso em: 18/02/2019

CARVALHO, Luisa. Entre Rochas e Muros: etnografia da escalada no Distrito Federal. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Antropologia) – UnB, Brasília, 2013.

CBS EVENING NEWS. Flashback: When two men climbed El Capitan in 1970. 2015, (2m7s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u-Fp_gpsULI. Acesso em: 18/02/2019

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. v. 1. São Paulo: Ed. 34, 2011.

______________. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. v. 1. São Paulo: Ed. 34, 2012.

EPIC TV CLIMBING DAILY. Adam Ondra hunts for the first Frankenjura 8c+ onsight | Climbing Daily ep. 914. 2017, (7m39s). Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=GAm2Lx0WxqE>. Acesso em: 18/02/2019.

FERREIRA, Pedro P. Skatografias – O caso do pico. In: KOFES, Suely; MANICA, Daniela. (orgs.) Vida e grafias: narrativas antropológicas entre biografia e etnografia. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015.

HARAWAY, Donna J. Staying with the Trouble: making kin in the Cthulucene. Durnham e Londres: Duke University Press, 2016.

INGOLD, Tim. Materials against materiality. Archaeological Dialogues, n. 14, p. 1-16. Cambridge, 2007.

____________. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais. Horizontes antropológicos, v. 18, n. 37, 2012.

____________. Quando a formiga encontra a aranha: teoria social para artrópodes. In: Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Vozes, 2015.

LARA, Diego. Geografia, Montanhismo e Escalada: o caso do Maciço da Lapinha em Lagoa Santa, Minas Gerais. 2018, 293f. Dissertação (Mestrado em Geografia – Tratamento da informação Espacial) PUC-MG, Belo Horizonte, 2018.

LATOUR, Bruno. Reflexão sobre o culto moderno dos deuses fe(i)tiches. Bauru: Edusc, 2012.

LIMA, Roberto. On the Rocks: corpo e gênero entre os escaladores do Paraná. Cadernos PAGU, n. 5, 1995.

MAUSS, Marcel. As técnicas do corpo. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

STEIL, Carlos A.; CARVALHO, Isabel. Epistemologias ecológicas: delimitando um conceito. Mana, v. 20, n. 1, p. 163-183, 2014.

STENGERS, Isabelle. A proposição cosmopolítica. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 69, p. 442-464, abr. 2018.

TSING, Anna L. The Mushroom at the End of the World. Princeton: Princeton University Press, 2015.

______________. Reativando o animismo. Belo Horizonte: Chão de feira, 2017.

VOEHL, Mason J. In Defense of the “Soft”: A Response to Cedar Wright. 2018. Disponível em: https://www.climbing.com/people/in-defense-of-the-soft-a-response-to-cedar-wright/. Acesso em: 18/02/2019.

Recebido em: 28/02/2019

Aceito em: 28/03/2019

[1] Mestrando em Teoria e Pensamento Sociológico na Universidade Estadual de Campinas. E-mail: caio.avs@gmail.com.

[2] O contraste aqui é com a escalada artificial, onde os equipamentos são utilizados também para ajudar o escalador na ascensão.

[3] Via é um “caminho” na rocha a ser seguido pelo escalador. O nascimento de uma via (conhecido como “abrir uma via”) é fruto de um encontro entre a criatividade do escalador e as características da rocha. Ele ocorre quando o escalador percebe que em um determinado espaço da rocha há um caminho possível de ser percorrido e o escala (anteriormente instalando proteções fixas ou móveis, caso se trate de uma via de escalada tradicional ou esportiva). O autor da via é quem a nomeia e sugere seu grau de dificuldade, este que posteriormente será confirmado pelo restante da comunidade.

[4] Encadenar, conseguir uma cadena ou mandar uma via significa completá-la sem quedas.

[5] Colchões feitos especialmente para a prática da escalada, com alta capacidade de absorção de impacto. Principal forma de segurança no bouldering, que envolve escaladas de menor altura.

[6] O termo “seg” refere-se ao ato de “dar segurança” ou àquele que dá segurança. Para dar uma seg em escaladas com corda, o seg passa uma das pontas da corda em um freio ATC ou gri-gri que é preso a sua cadeirinha, e retesa ou solta a corda (que em sua outra ponta é amarrada à cadeirinha do escalador), administrando-a de modo a assegurar que o escalador não se acidente. Seg de corpo é uma variação utilizada principalmente no bouldering, que consiste em posicionar os braços de modo a direcionar a queda do escalador para um local seguro, normalmente os crash pads. Em geral, a seg é dada por outros escaladores.

[7] Geralmente são usadas chapeletas ou P’s, pequenas chapas de metal com um buraco em seu meio que são afixadas na rocha, para este fim. Proteções fixas são o fundamento da proteção em vias de escalada esportiva e por vezes são utilizadas em vias de escalada tradicional. Para proteger-se, o escalador afixa uma costura (dois mosquetões ligados por uma fita) no buraco mencionado. O mosquetão superior da costura se afixa na chapeleta ou P, enquanto no inferior passa-se a corda que prende o escalador a seu equipamento de segurança.

[8] Trechos da superfície da rocha onde é possível segurar-se com as mãos e/ou apoiar os pés. Os ginásios de escalada contam com agarras feitas de materiais como resina de poliuretano ou madeira. Alguns tipos de agarra são: pinça, reglete, abaolado, bidedo e invertida.

[9] Dicas sobre como escalar uma via ou resolver sequências específicas de movimentos nela.

[10] Cf. “Mitsubishi | Felipe Camargo – Ponte Estaiada” Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SWg0URFCP9E. Acesso: 18/02/2019.

[11] STENGERS (2017, p. 9) parte da referência à caça às bruxas e ao fato de nos tratarmos de herdeiros de tal fato para afirmar o “sentir a fumaça” enquanto aquilo que envolve o reconhecimento de que habitamos meios codificados, cujos códigos nos formam e segundo os quais nos orientamos. A fumaça das fogueiras e dos corpos queimados persiste.

[12] Cf. https://petapixel.com/2017/11/09/photoshop-turns-rock-climbing-photos-rock-worshiping-photos/. Acesso em 18/02/2019.

[13] Arrisco, inclusive, que esta celebração faz as vezes, no contexto da escalada, da nomeação do ato de magia enquanto tal pelo grupo de bruxas a que Stengers (2017) se refere em seu texto: algo que ajuda a perceber a fumaça que paira; duas afirmações do marginal.

[14] Por certo, isto não se trata de uma exclusividade do período, mas foi nele intensificada.

[15] Cf. Declaração do Tirol, Princípios e Valores – CBME e Código de Ética FEMERJ. Disponíveis em: < http://www.femerj.org/biblioteca/documentos-institucionais/>. Acesso: 18/02/2019.

[16] O texto “Give Your Sprinter to a Real Dirtbag!” de Cedar Wright, um dos mais notórios escaladores da cena americana, retrata bem esta tensão na forma de uma indignação com a quantidade de escaladores que utilizam vans de luxo em suas viagens: “Enquanto eu ultrapassava a mais ostensiva das vans de rico, a espuma em minha boca começou a sumir e minha respiração voltou ao normal, mas ela só tinha me deixado mais resoluto em minha campanha anti-Sprinter. Eu me voltei a Nellie e comecei a pregar. ‘Quando é que se tornou normal para escaladores, que têm suas raízes na frugalidade dos dirtbags [escaladores tradicionais americanos, notórios pela vadiagem e rejeição da vida urbana moderna em favor de uma vida precária em torno da escalada], gastar mais de 100 mil dólares em um veículo?’” [Tradução nossa]. Disponível em: https://www.outsideonline.com/2295171/give-your-sprinter-real-dirtbag. Acesso: 18/02/2019. A questão para o autor é não apenas a elitização, mas também os novos padrões de conforto, um “amolecimento” de escaladores que não são forjados na rocha.

O escalador e a rocha-escalada

RESUMO: Este trabalho constitui um olhar para a prática de escalada em rocha a partir de algumas perspectivas das chamadas “epistemologias ecológicas”. Analisando as relações entre escalador e rocha não nos termos de sujeito-objeto, mas do parlamento de fios de Tim Ingold, busco elucidar os agenciamentos que aí ocorrem e, subsequentemente, as possibilidades que estes últimos trazem à tona, dando especial atenção às alianças entre humanos e não-humanos que surgem no contexto da escalada e as sugestões da prática para a vida em um mundo em ruínas.

PALAVRAS-CHAVE: Escalada. Linhas. Objeto.

The climber and the climbed-rock

ABSTRACT: This paper seeks to analyze the practice of rock climbing through the lens of some perspectives of the “ecological epistemologies”. Taking the relations of rock climber and rock not as relations between subject and object, but as lines in the parliament of threads as defined by Tim Ingold, I attempt to elucidate the assemblages therein occurring and, subsequently, the possibilities which they bring about, with special attention given to the alliances between humans and non-humans appearing in the context of rock climbing, as well as to the suggestions of such practice regarding life in a ruined world.

KEYWORDS: Climbing. Lines. Object.

SANTOS, Caio. O escalador e a rocha-escalada. ClimaCom – Fabulações Miceliais [Online], Campinas, ano 6, n. 14, abr. 2019 . Available from: https://climacom.mudancasclimaticas.net.br/?p=10705